【電子ブック・PDF】もこちらからご覧ください

鹿児島環境学プロジェクトが発行した普及啓発冊子やシンポジウム記録集などを電子ブックやPDFでご覧いただけます。

国立大学法人鹿児島大学

鹿児島環境学プロジェクト

鹿児島環境学は、現場から発想し、

環境問題への新たな提案を目指しています。

【お問合せ先】

国立大学法人鹿児島大学研究推進部 研究協力課 研究協力係

鹿児島環境学担当

E-mail:kankyogaku☆kuas.kagoshima-u.ac.jp (☆を@にかえる)

所在地:〒890-0065 鹿児島市郡元1-21-24

FAX:099-285-7037

メンバーブログ

東京通信 :メンバー 小野寺浩による定期ブログ

「コロナ前、コロナ後」を更新しました。

メンバー便り:ワーキンググループメンバーによる不定期ブログ

「気の置けない面々の祝賀会」を更新しました。

トピックス

令和7年12月14日(日)に環境文化体験活動および座談会を開催しました。

午前中、住用川流域で捕れるモクズガニを使った郷土料理「フヤフヤ汁」の料理体験会を西仲間石原老人クラブの皆さんの協力で開催しました。予想を超える21人の参加がありましたが、住用でも見る機会が少ない料理なのか、地元の方や大学生など多くの見学者もきていました。参加者は老人クラブの指導で教わりながら作り、出来上がったフヤフヤ汁を皆さんでおいしくいただきました。

午後からは大和村教育委員会の高梨修学芸員に「住用川流域の環境文化景観-流域環境の特徴と暮らしの様子」と題して講演していただきました。その後、鹿児島大学の小栗教授の司会で、地域住民、自治体関係者、専門家、環境省職員による、環境文化に関する座談会を開催しました。座談会には約40名の方が参加し、奄美大島における住用川の特徴や、地域の環境文化の利活用などについて意見交換を行いました。

当日はテレビ番組「ガイアの夜明け」(テレビ東京系)の取材が入りました。 1月23日に放映予定。Tverでも見られるとのことです。ぜひご覧ください!

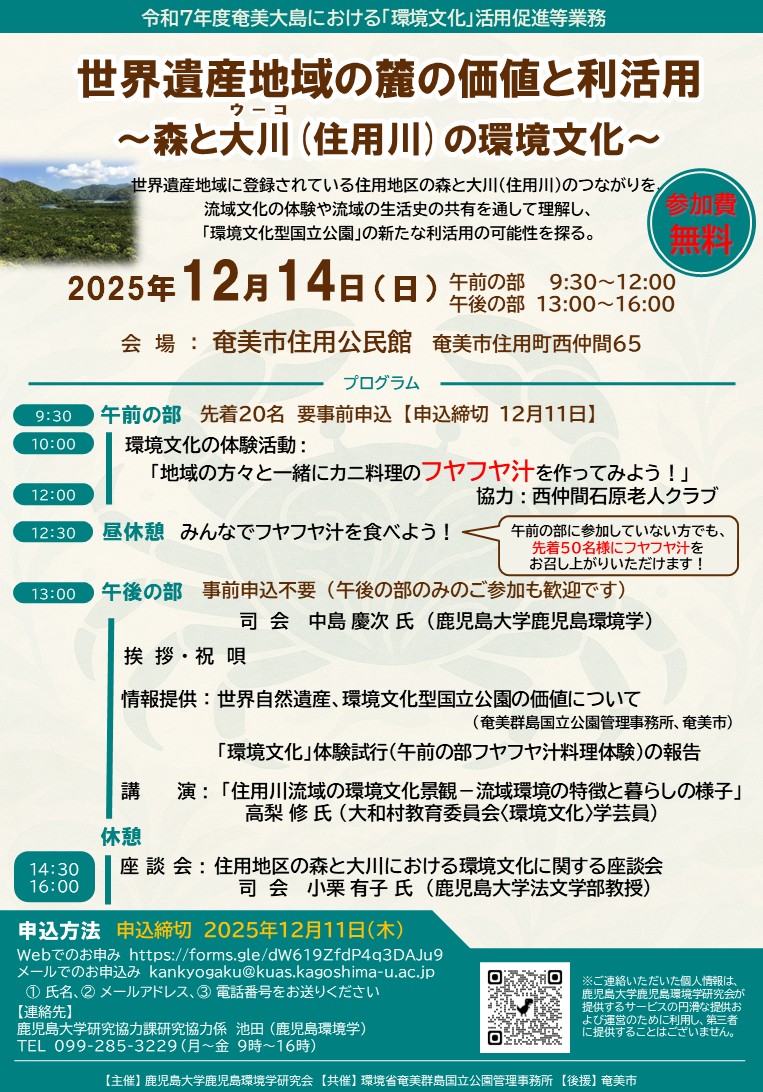

2025年12月14日(日)に環境文化体験活動および座談会を開催いたします!

鹿児島大学鹿児島環境学研究会では、環境省奄美群島国立公園管理事務所との共催により、奄美市住用公民館で「世界遺産地域の麓の価値と利活用~森と大川(ウーコ)(住用川)の環境文化~」を開催いたしますのでお知らせいたします。

世界遺産地域に登録されている住用地区の森と大川(住用川)のつながりを、流域文化の体験や流域の生活史の共有を通して理解し、「環境文化型国立公園」の新たな利活用の可能性を探るために、今回、環境文化の体験活動および座談会を開催いたします。

日時:令和7年12月14日(日)午前の部9:30~12:00 午後の部 13:00~16:00

場所:奄美市住用公民館(奄美市住用町西仲間65)

参加方法:午前の部 先着20名(要事前申込)午後の部 事前申込不要

開催概要:午前の部

環境文化の体験活動 :

「地域の方々と一緒にカニ料理のフヤフヤ汁を作ってみよう!」

協力:西仲間石原老人クラブ

午後の部 司 会 中島慶次氏(鹿児島大学鹿児島環境学)

挨拶・祝唄

情報提供:世界自然遺産、環境文化型国立公園の価値について

(奄美群島国立公園管理事務所、奄美市)

「環境文化」体験試行(午前の部フヤフヤ汁料理体験)の報告

講演:「住用川流域の環境文化景観-流域環境の特徴と暮らしの様子」

高梨 修 氏 (大和村教育委員会〈環境文化〉学芸員)

座談会: 住用地区の森と大川における環境文化に関する座談会

司 会 小栗 有子 氏 (鹿児島大学法文学部教授)

【申し込み方法】webまたはメールでお申し込みください。

Web:https://forms.gle/dW619ZfdP4q3DAJu9

メール:kankyogaku@kuas.kagoshima-u.ac.jp

① 氏名、②メールアドレスを上記メールアドレスにお送りください。

【申し込み〆切】令和7年12月11日(木)

【参加費】無料

【その他】ご連絡いただいた個人情報は、鹿児島大学鹿児島環境学研究会が提供するサービスの円滑な提供および運営のために利用し、第三者に提供することはございません。

【その他】ご連絡いただいた個人情報は、鹿児島大学鹿児島環境学研究会および鹿児島大学国際島嶼教育研究センターが提供するサービスの円滑な提供および運営のために利用し、第三者に提供することはございません。

鹿児島環境学の取組を、英語/日本語のパンフレットにしました!

世界自然遺産の審査機関であるIUCNの「世界遺産戦略」の6つの目標の1つに

『「文化:自然と文化を結びつけることによるイノベーションの促進』 が含まれています。

これまで環境文化の切り口で、奄美群島国立公園の指定、世界自然遺産の登録を支援してきた

鹿児島環境学の取組は、もしや世界最先端のグッド・プラクティス、優良事例の一つでは?

との考えで、海外向けの情報発信を強化しています。

その一環として、鹿児島環境学のこれまでの取組を、新たに英語/日本語のパンフレットにしました。

ご自由にダウンロードしてください(パンフレットはデータのみになります)。

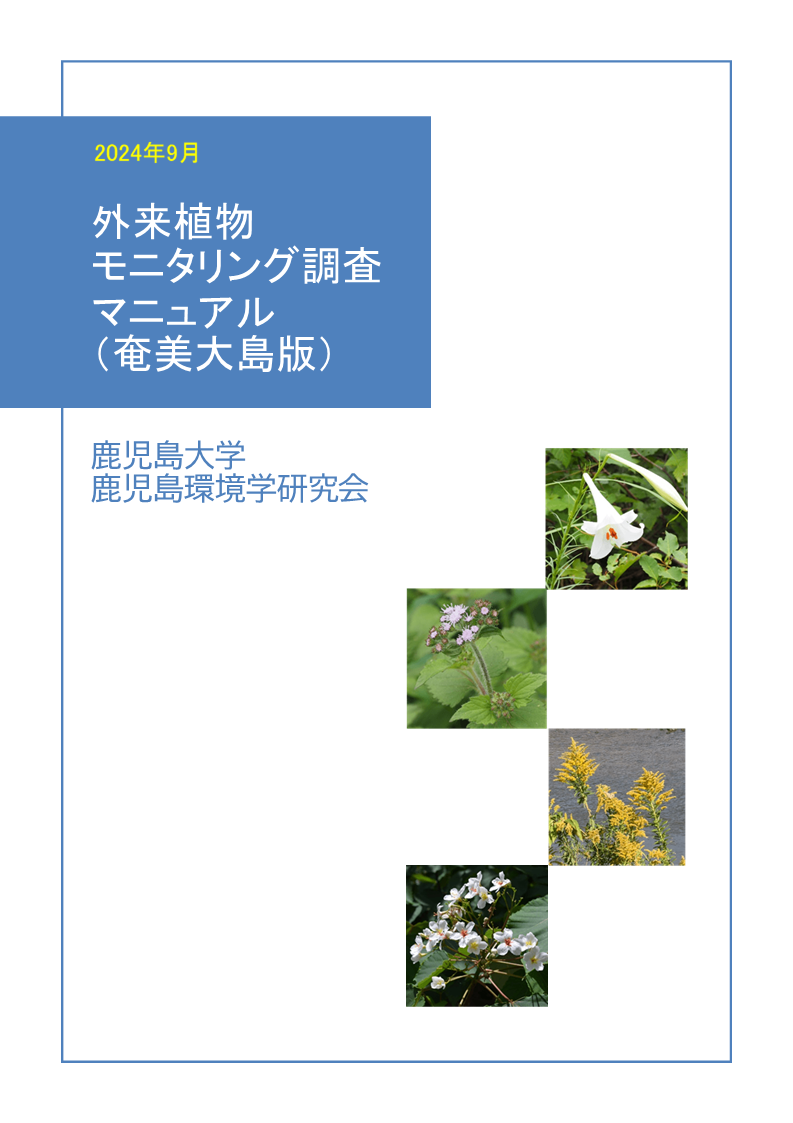

外来植物モニタリング講習会の位置情報付き写真データの送付について

今年度の外来植物のモニタリング講習会に参加いただいた方の位置情報付き写真データの受渡しフォルダは、以下のアドレスになります。

(このアドレスは3月末に変更する予定です)

・フォルダのパスワードは、講習会で配布した資料、又は「外来植物モニタリング調査マニュアル(奄美大島版)」に掲載されています。

・フォルダのアドレスは毎月変更になります。

・データの受渡しは3月末までです。

データの提出のご協力をよろしくお願いします。

(2025年2月28日にアドレスを変更しました)

令和7年2月16日(日)モニタリングワークショップ「外来植物モニタリング調査報告会」を開催しました

奄美大島内の3カ所で10月に開催した講習会以降実施した今年度調査した結果の報告会を、鹿児島大学国際島嶼教育研究センター奄美分室にて開催しました。対面で22名、オンラインで6名の参加がありました。

当日の調査報告会について、南海日日新聞様のウェブサイトにて取り上げていただきました。こちらからご覧ください。

2025年2月16日(日)モニタリングワークショップ「外来植物モニタリング調査報告会」を開催します

本学鹿児島環境学研究会では、環境省奄美群島国立公園管理事務所との共催により、国際島嶼教育研究センター奄美分室で「外来植物モニタリング調査報告会」を開催いたします。ぜひお申し込みの上、ご参加ください。

2024年10月に本学鹿児島環境学研究会が実施した講習会の方法に基づき、地域住民の方々に外来植物の調査を行っていただいています。その調査の取りまとめ結果を地域の方と共有することとあわせて、奄美群島で行われている植物調査の状況を広く知っていただくため、外来植物モニタリング調査報告会を開催します。

【日時】令和7年2月16日(日)13:00~15:30

【場所】鹿児島大学国際島嶼教育研究センター奄美分室(奄美市名瀬港町15-1)

【参加方法】会場( 先着30名)・オンライン

【開催概要】講演「鹿児島県レッドデータブック改訂に向けた奄美群 島の植物調査」

鹿児島大学総合研究博物館 田金秀一郎

発表「湯湾岳周辺地域の路傍における外来植物の分布状況」

鹿児島大学農学部4年 坂元小梅

調査報告1 今年度実施した植物相調査参加者からの報告

調査報告2 総括「今年度の成果のまとめとモニタリングデー タによる外来種の危険度評価」

鹿児島大学国際島嶼教育研究センター 鈴木英治

意見交換

【申し込み方法】

申込方法:webまたはメールでお申し込みください。

web: https://forms.gle/qv8xEmaCNQMcdnrDA

メールアドレス:kankyogaku@kuas.kagoshima-u.ac.jp

①氏名、②メールアドレスを上記メールアドレスにお送りください。

【申し込み〆切】令和7年2月13日(木)

【参加費】無料

【その他】ご連絡いただいた個人情報は、鹿児島大学鹿児島環境学研究会および鹿児島大学国際島嶼教育研究センターが提供するサービスの円滑な提供および運営のために利用し、第三者に提供することはございません。

世界的な、環境問題の解決のための情報共有サイト『PANORAMA』に鹿児島環境学の活動が掲載されました。

2024年12月3日に、鹿児島大学鹿児島環境学と鹿児島環境学から広がった取組である、奄美群島国立公園の指定に向けた環境文化に関する調査、ノネコ対策、外来植物モニタリングの体制の構築、奄美環境文化教育プラグラムが、「世界自然遺産の登録を活用した、環境文化アプローチによる奄美の島の人達の幸福度の改善の取組」として、PANORAMAのHPに掲載されました。

PANORAMAは、自然文化、種の保護の問題から、海洋や沿岸、ワンヘルスまで、様々な問題の地域の解決策を世界的に共有し、相互の学習を促すための分野横断的なプラットフォームで、UNEP、UNDP、IUCN、世界銀行グループ等の12の国際的な組織がパートナーシップネットワークに参加しています。

2024年10月に奄美で植物相モニタリング講習会を開催しました

奄美の植物相モニタリング講習会及び植物観察会を宇検村湯湾集落、奄美市宇宿漁港付近、大和村思勝集落で開催しました。 3日間にわたり33名に参加いただき、植物相の変化を把握するための調査方法、植物の見分け方等の講習会を行いました。その後、集落内の河川や町並みを散策しながら実際に調査シートへの記録を体験していただきました。参加者のうちのご協力いただける方には、この後約2ヶ月間、各自の調査ルートで植物相調査を行い報告していただきます。 そして、調査結果全体の報告会を今年度中に開催する予定です。

講習会について、南海日日新聞様のウェブサイトにて取り上げていただきました。こちらからご覧ください。

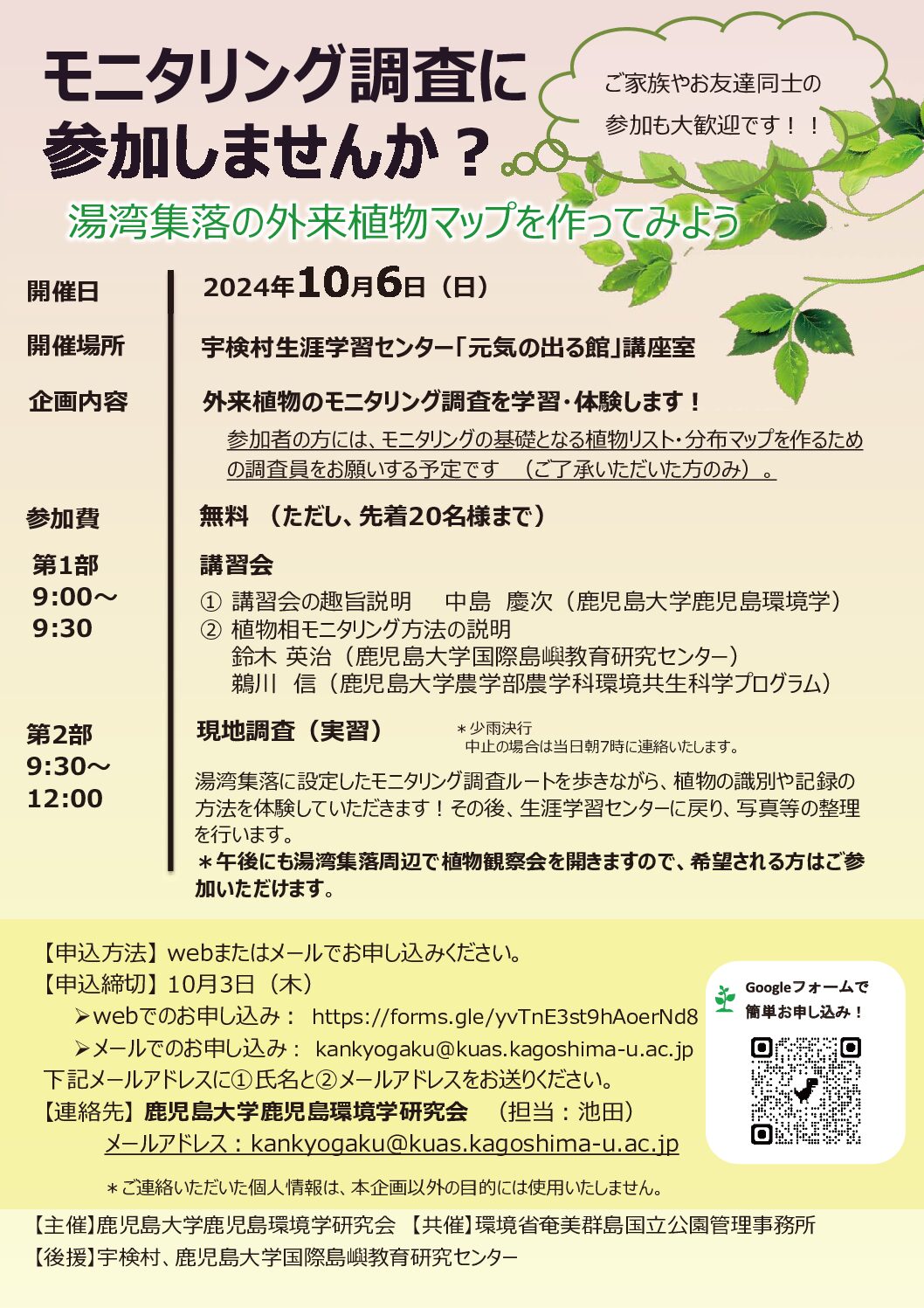

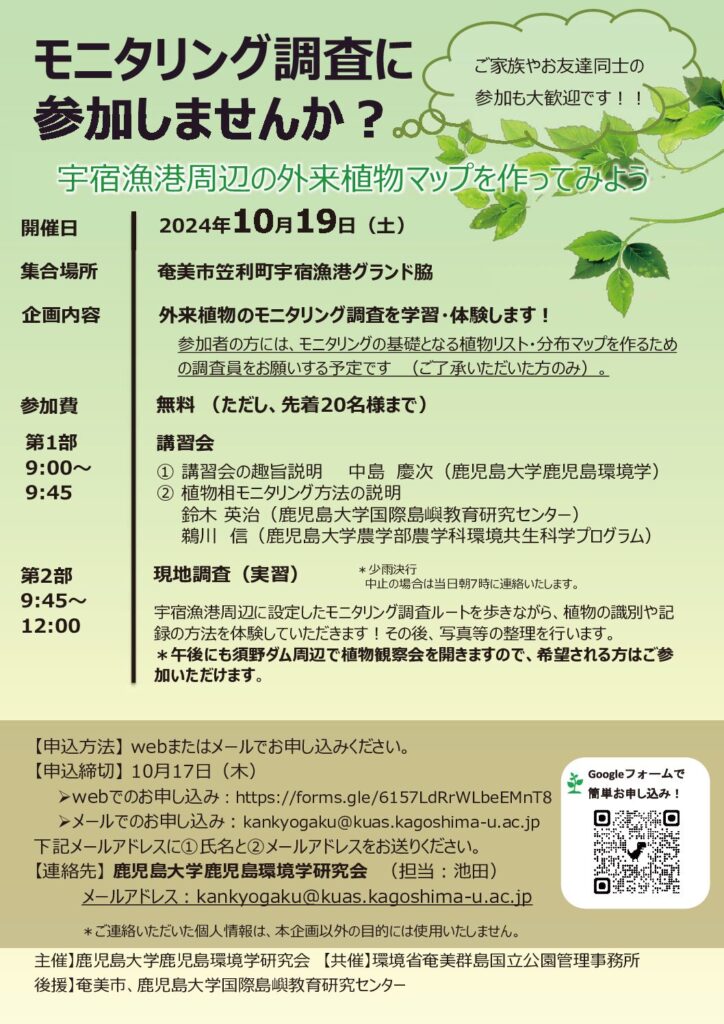

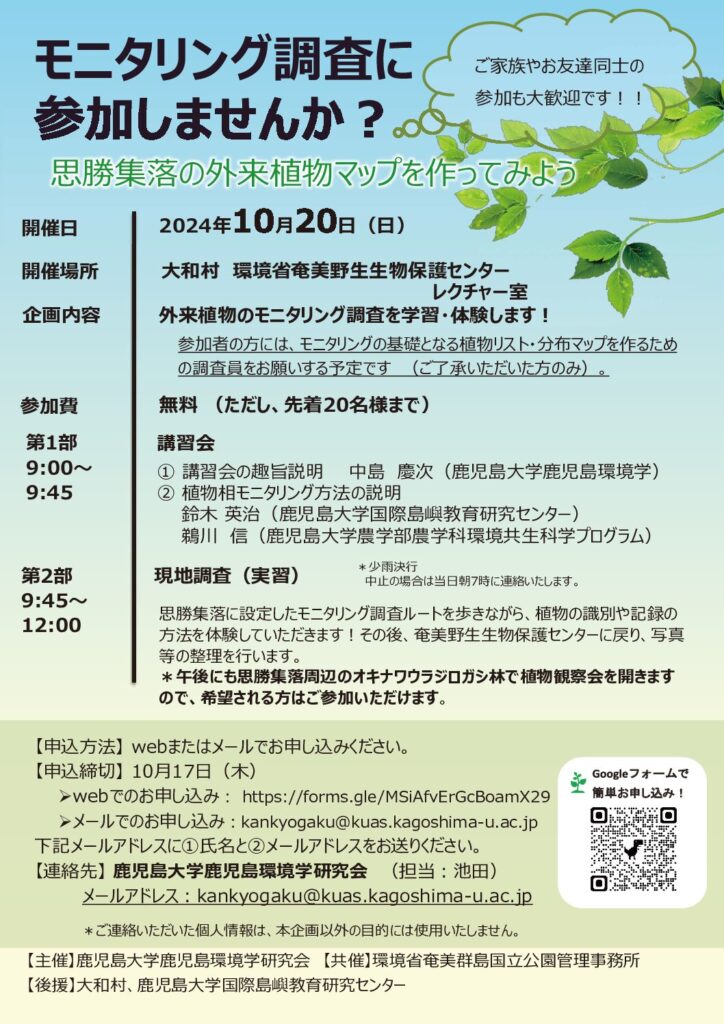

外来植物のモニタリング講習会と植物観察会を開催します

鹿児島環境学研究会では、奄美大島で外来植物モニタリングに係る講習会と植物観察会を3か所にて開催いたしますのでお知らせいたします。ぜひお申し込みの上、ご参加ください。

【詳細】奄美大島では、保全すべき固有の植物が生息する一方、外来植物の侵入も確認されており、その両方を含む植物相の変化をモニタリングする必要があります。奄美大島全域を対象に、これを専門家のみで実施することは難しく、一般市民の方々の協力が必要不可欠です。そのため、今回、特に奄美群島での外来植物モニタリングの必要性について理解を深めていただくため、講習会と植物観察会を開催いたします。

【日時】

令和6年10月6日(日)9:00~12:00

■笠利町宇宿漁港周辺

令和6年10月19日(土)9:00~12:00

■大和村思勝集落

令和6年10月20日(日)9:00~12:00

【場所】

■宇検村湯湾集落

講習会:宇検村生涯学習センター「元気の出る館」講座室(大島郡宇検村大字湯湾2937-83)

植物観察会:湯湾集落内

■笠利町宇宿漁港周辺

講習会:笠利町宇宿漁港グランド脇(奄美市笠利町大字万屋)

植物観察会:宇宿漁港周辺

■大和村思勝集落

講習会:環境省奄美野生生物保護センターレクチャー室(大島郡大和村思勝551) 植物観察会:思勝集落内

【講師】鈴木英治(鹿児島大学国際島嶼教育研究センター)

鵜川信(鹿児島大学農学部)

【申し込み方法】

申込方法:webまたはメールでお申し込みください。

web:令和6年10月6日(日)宇検村湯湾集落

https://forms.gle/yvTnE3st9hAoerNd8

令和6年10月19日(土)笠利町宇宿漁港周辺

https://forms.gle/6157LdRrWLbeEMnT8

令和6年10月20日(日)大和村思勝集落

https://forms.gle/MSiAfvErGcBoamX29

メールアドレス:kankyogaku@kuas.kagoshima-u.ac.jp

①氏名、②メールアドレスを上記メールアドレスにお送りください。

【申し込み〆切】

令和6年10月6日(日) 宇検村湯湾集落:令和6年10月3日(木)

令和6年10月19日(土) 笠利町宇宿漁港周辺:令和6年10月17日(木)

令和6年10月20日(日) 大和村思勝集落:令和6年10月17日(木)

【参加費】無料(ただし、先着20名様まで)

【その他】ご連絡いただいた個人情報は、鹿児島大学鹿児島環境学研究会および鹿児島大学国際島嶼教育研究センターが提供するサービスの円滑な提供および運営のために利用し、第三者に提供することはございません。

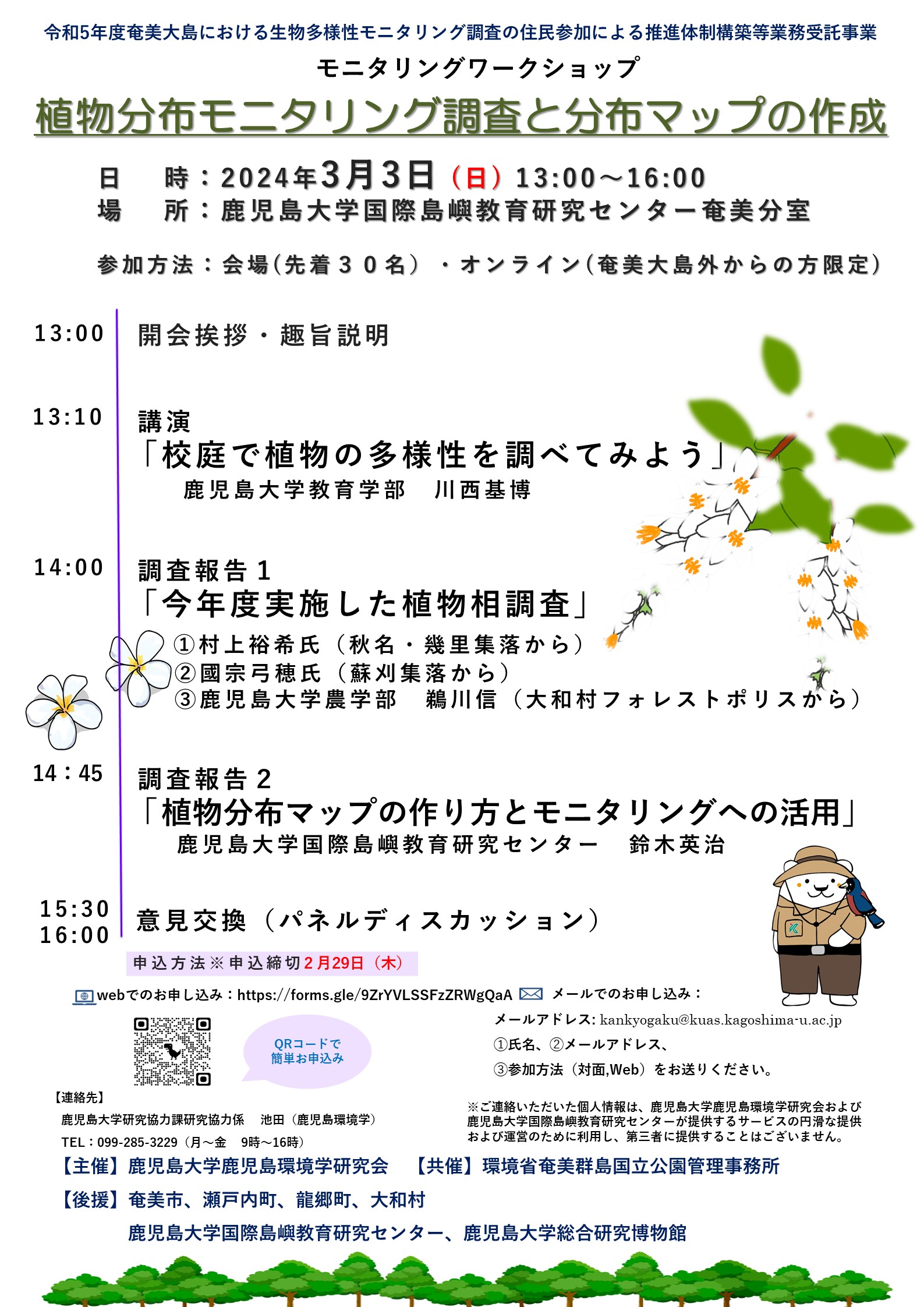

令和6年3月3日(日)モニタリングワークショップ「植物分布モニタリング調査と分布マップの作成」を開催しました

奄美大島内の3箇所で11月に開催した講習会以降実施した今年度調査の結果の報告会を兼ねたモニタリングワークショップを鹿児島大学国際島嶼教育研究センター奄美分室にて開催しました。 対面で13人、オンラインで島外から6人の参加があり、最初に鹿児島大学教育学部の川西基博准教授が奄美大島の小中学校の校庭での植物調査に関する講演をした後、今年度調査員を務めた3名から3地区での講習会および試行調査について報告をいただきました。その上で、鹿児島大学国際島嶼教育研究センターの鈴木英治特任教授が調査結果を総括し、植物分布マップの作成方法等を説明しました。最後には、登壇者と参加者を交えて、今回の植物相モニタリング調査の実施方法や結果、また、将来に向けたモニタリングの在り方について活発な意見交換が行われました。

当日のワークショップについて、南海日日新聞様のウェブサイトにて取り上げていただきました。こちらからご覧ください。

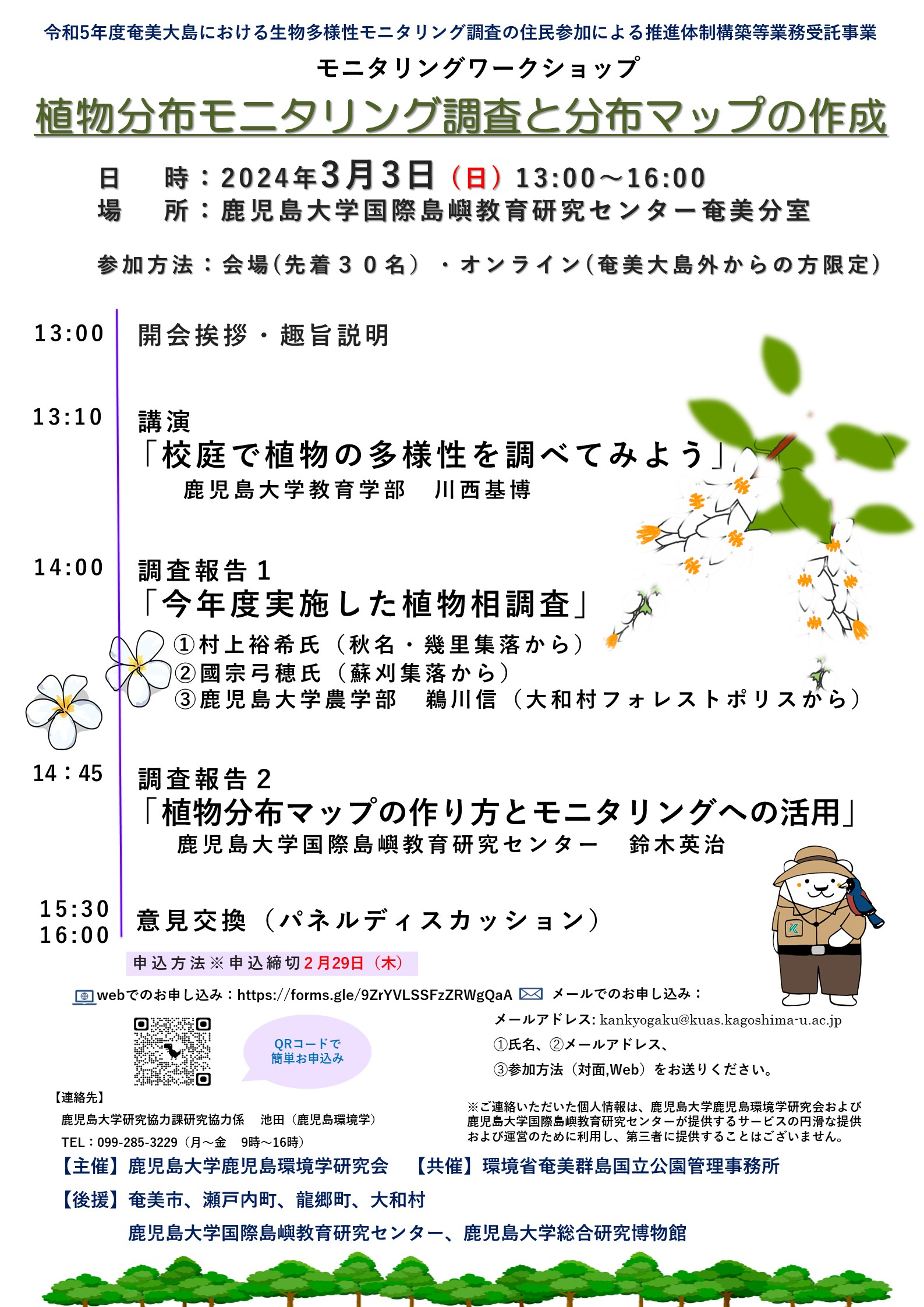

2024年3月3日(日)モニタリングワークショップ「植物分布モニタリング調査と分布マップの作成」を開催します

鹿児島環境学研究会では、環境省奄美群島国立公園管理事務所との共催により、国際島嶼教育研究センター奄美分室でモニタリングワークショップ「植物分布モニタリング調査と分布マップの作成」を開催いたします。ぜひお申し込みの上、ご参加ください。

2023年11月に奄美大島の3カ所で開催した講習会以降、地域住民の方々の協力のもと植物分布モニタリング(固有植物および外来植物の両方を含む)を実施しましたので、その調査の取りまとめ結果を地域と共有し、また、広く知っていただくため、報告会を兼ねたワークショップを開催します。

【日時】令和6年3月3日(日) 13時~16時

【場所】鹿児島大学国際島嶼教育研究センター奄美分室

(奄美市名瀬港町15-1)

【参加方法】会場( 先着30名)・オンライン( 奄美大島外からの方限定)

【開催概要】

講演「校庭で植物の多様性を調べてみよう」

鹿児島大学教育学部 川西基博

調査報告1「今年度実施した植物相調査」

①村上裕希氏(秋名・幾里集落から)

②國宗弓穂氏(蘇刈集落から)

③鹿児島大学農学部 鵜川信(大和村フォレストポリスから)

調査報告2「植物分布マップの作り方とモニタリングへの活用」

鹿児島大学国際島嶼教育研究センター 鈴木英治

意見交換(パネルディスカッション)

【申し込み方法】

申込方法:webまたはメールでお申し込みください。

web:https://forms.gle/9ZrYVLSSFzZRWgQaA

メールアドレス:kankyogaku@kuas.kagoshima-u.ac.jp

- 氏名、②メールアドレス③参加方法(対面,Web)を上記メールアドレスにお送りください。

【申し込み〆切】

令和6年2月29日(木)

【参加費】無料

【その他】ご連絡いただいた個人情報は、鹿児島大学鹿児島環境学研究会および鹿児島大学国際島嶼教育研究センターが提供するサービスの円滑な提供および運営のために利用し、第三者に提供することはございません。

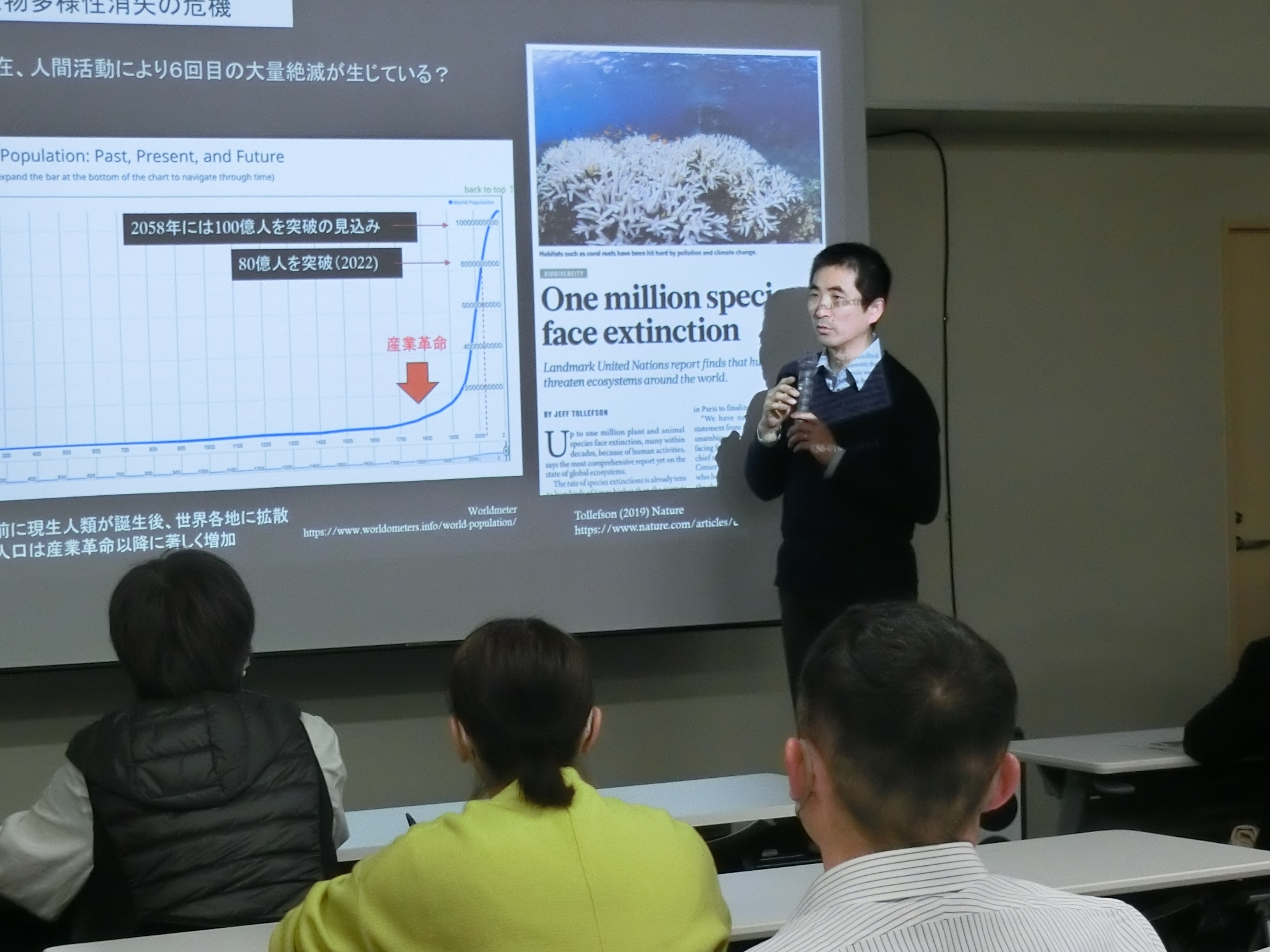

2023年12月19日(火)「鹿児島大学×SDGsシンポジウム2023」で鹿児島環境学プロジェクトを紹介しました

12月19日、稲盛会館キミ&ケサメモリアルホール会場とオンライン配信の併用により「鹿児島大学×SDGsシンポジウム2023-持続可能な社会の実現を先導するグローカル拠点を目指して-」が開催され、鹿児島大学の学生、教職員、一般市民等計249名(うちオンライン117名)が参加しました。

このシンポジウムでは、本研究会の奥山正樹特任教授が登壇し、鹿児島環境学プロジェクトの取り組みを事例紹介しました。

詳しい内容は下記(鹿児島大学ホームページ)をご覧ください。

https://www.kagoshima-u.ac.jp/topics/2024/01/post-2152.html

鹿児島大学では、教職員、学生および本学関係者が一丸となり、「オール鹿大」でSDGs達成の推進に取り組んでいます。

鹿児島大学×SDGsの特設サイトでも鹿児島環境学プロジェクトを紹介しています。

https://sdgs.kuas.kagoshima-u.ac.jp/

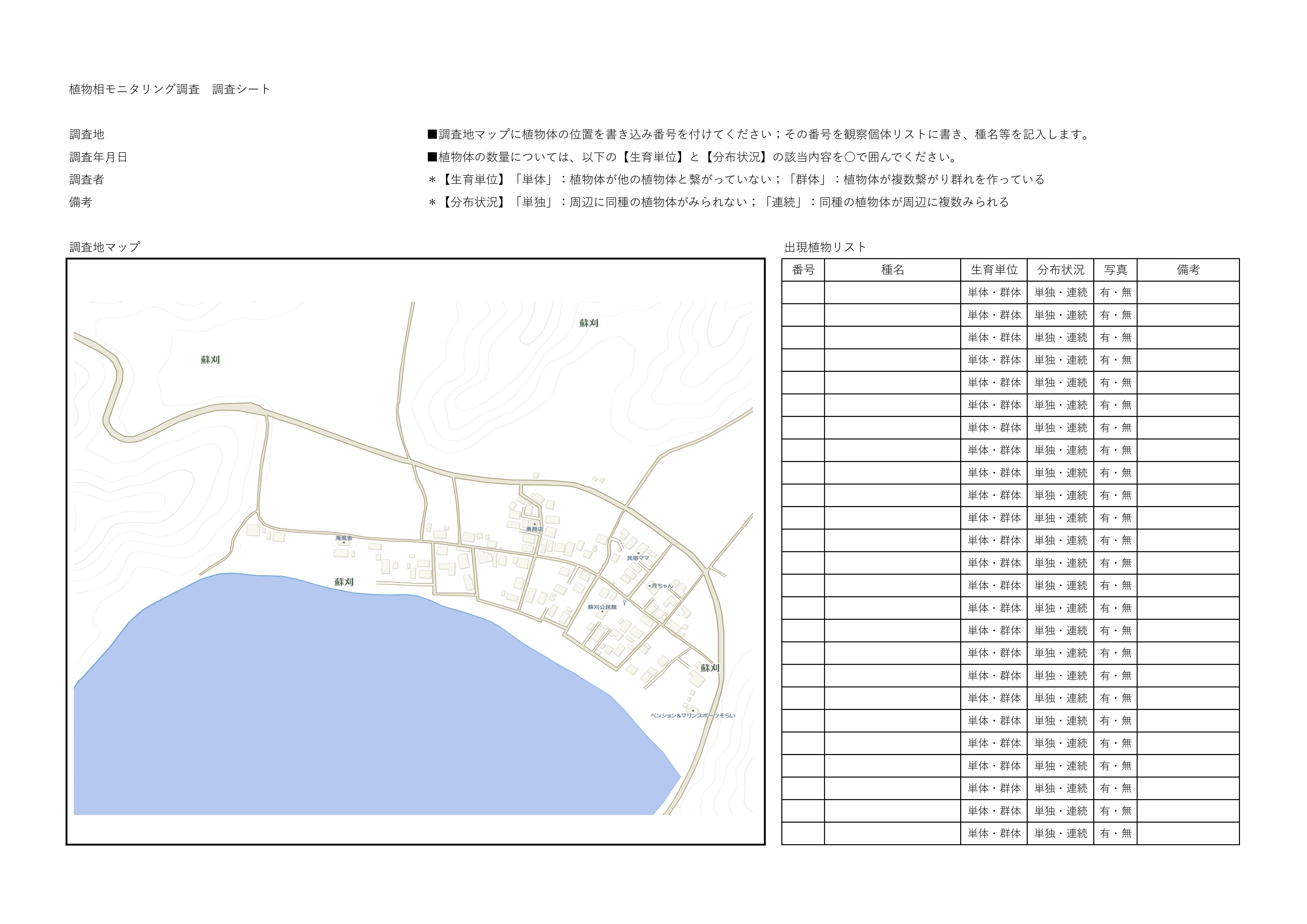

2023年11月19日(日) 奄美の植物相モニタリング講習会(蘇刈集落)を開催しました

今年3回目の奄美の植物相モニタリング講習会及び植物観察会を瀬戸内町蘇刈集落で開催しました。 当日参加を含めて25名に参加いただき、蘇刈公民館で、植物相の変化を把握するための調査方法、植物の見分け方等の講習会を行いました。その後、集落内の海岸や町並みを散策しながら実際に調査シートへの記録を体験していただきました。最後は講習会会場に戻って、データ整理や報告の方法を説明しました。 11日の秋名・幾里集落、18日のフォレストポリスと同様に、参加者の皆さんには、この後約2ヶ月間、各自の調査ルートで植物相調査を行い報告していただきます。 そして、調査結果全体の報告会を今年度中に開催する予定です。

当日使用した調査シートは画像をクリックすると表示されます。

今月の3箇所での講習会について、南海日日新聞様のウェブサイトにて取り上げていただきました。こちらからご覧ください。

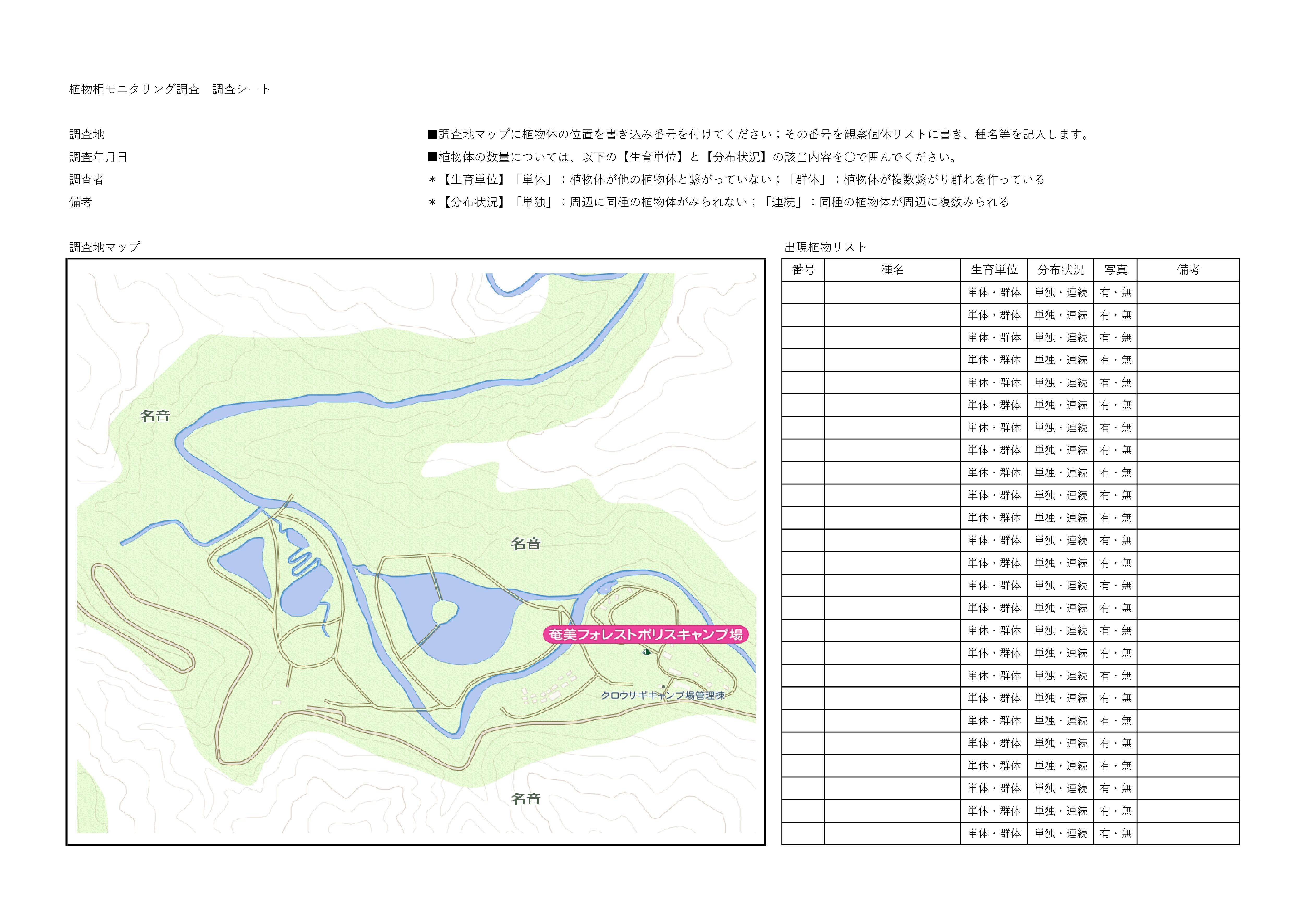

2023年11月18日(土) 奄美の植物相モニタリング講習会(フォレストポリス)を開催しました

今年2回目の奄美の植物相モニタリング講習会及び植物観察会を大和村の奄美フォレストポリスで開催しました。 当日は15名の参加があり、キャンプ場内バンガローで、植物相の変化を把握するための調査方法、植物の見分け方等の講習会を行いました。その後、フォレストポリス内の水辺や森林を散策しながら実際に調査シートへの記録を体験していただきました。最後は講習会会場に戻って、データ整理や報告の方法を説明しました。また、午後もフォレストポリス近くの林道を歩き、シダ植物など多様な植物の観察を行いました。 11日に開催した秋名・幾里集落と同様に、参加者の皆さんには、この後約2ヶ月間、各自の調査ルートで植物相調査を行い報告していただきます。 そして、調査結果全体の報告会を今年度中に開催する予定です。

当日使用した調査シートは画像をクリックすると表示されます。

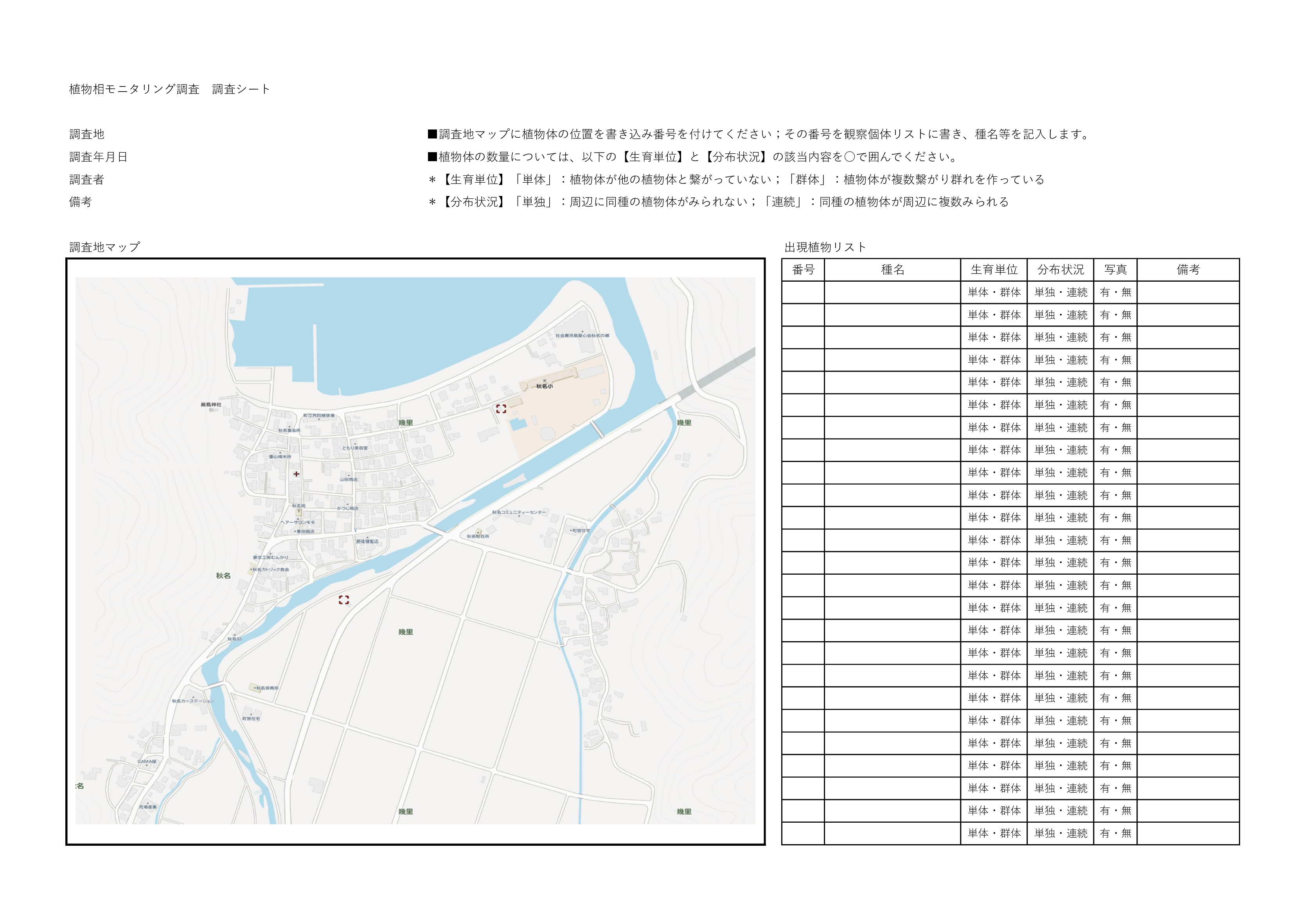

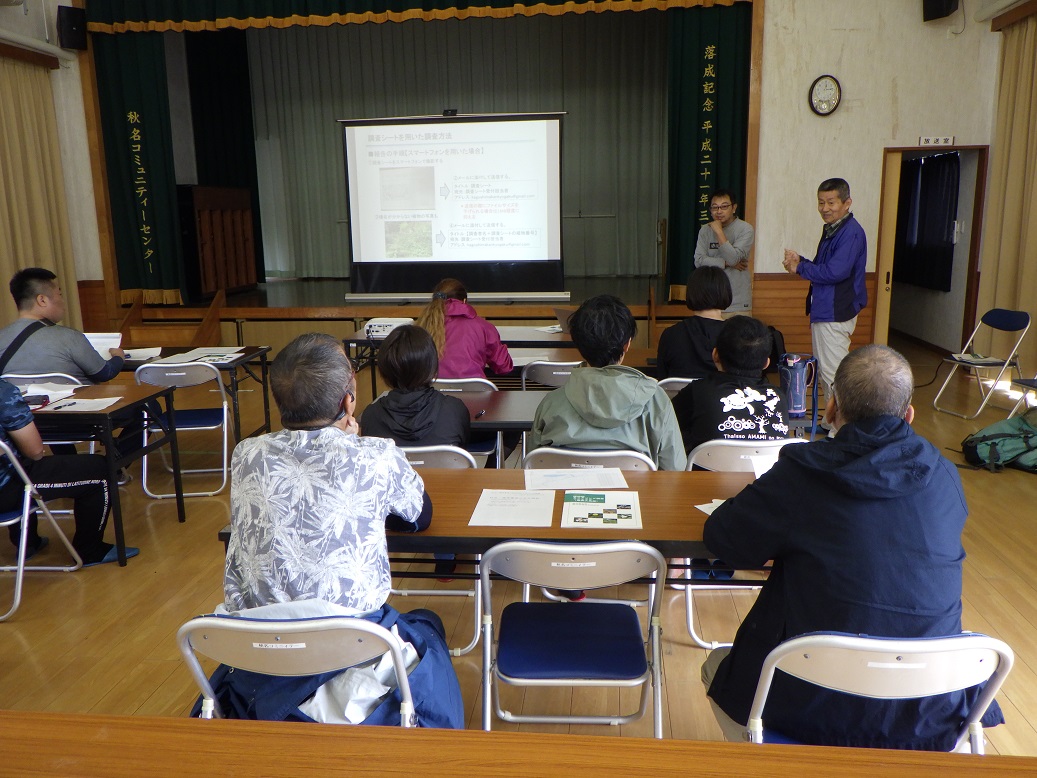

2023年11月12日(日) 奄美の植物相モニタリング講習会(秋名・幾里集落)を開催しました

奄美の植物相モニタリング講習会及び植物観察会を龍郷町秋名・幾里集落にて開催しました。

当日は15名の参加があり、秋名コミュニティセンターで、外来植物と在来植物の両方を含む植物相の変化を把握するための調査方法、植物の見分け方等の講習会を行いました。その後、植物観察会として、秋名・幾里集落の畑や町並みを散策しながら実際に調査シートへの記録を体験していただきました。最後は講習会会場に戻って、データ整理や報告の方法を説明しました。

参加者の皆さんには、この後2ヶ月間程度実施する植物相モニタリング調査にも参加していただき、その調査結果の報告会を今年度中に開催する予定です。

当日使用した調査シートは画像をクリックすると表示されます。

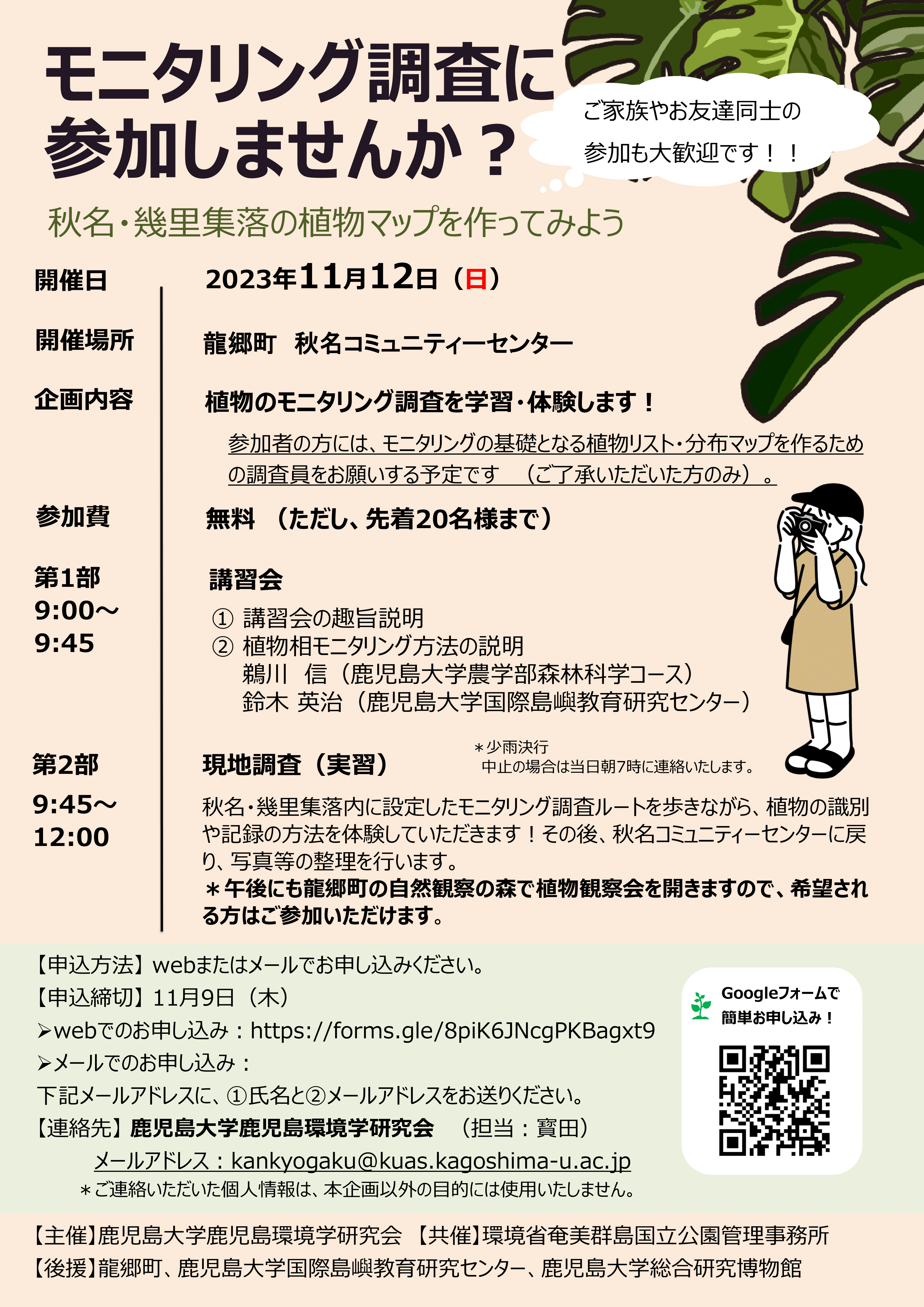

植物相モニタリングの講習会と植物観察会を開催します

鹿児島環境学研究会では、奄美大島で植物相モニタリングに係る講習会と植物観察会を3か所にて開催いたしますのでお知らせいたします。ぜひお申し込みの上、ご参加ください。

奄美大島では、保全すべき固有の植物が生息する一方、外来植物の侵入も確認されており、その両方を含む植物相の変化をモニタリングする必要があります。奄美大島全域を対象に、これを専門家のみで実施することは難しく、一般市民の方々の協力が必要不可欠です。そのため、将来にわたるモニタリングを鑑み、奄美大島在住の方々に、奄美群島での植物相モニタリングの実際を知っていただき、植物相モニタリングの必要性について理解を深めていただくため、講習会と植物観察会を開催いたします。

【日時】

■龍郷町秋名・幾里集落

令和5年11月12日(日) 午前9時~12時

■大和村フォレストポリス

令和5年11月18日(土) 午前9時~12時

■瀬戸内町蘇刈集落

令和5年11月19日(日) 午後1時~4時

【場所】

■龍郷町秋名・幾里集落

講習会:龍郷町 秋名コミュニティーセンター(鹿児島県大島郡龍郷町幾里421-1)

植物観察会:秋名・幾里集落内

■大和村フォレストポリス

講習会:大和村奄美フォレストポリス・キャンプ場内バンガロー(鹿児島県大島郡大和村大字名音1476)

植物観察会:フォレストポリス内

■瀬戸内町蘇刈集落

講習会:瀬戸内町蘇刈集落公民館(鹿児島県大島郡瀬戸内町蘇刈447)

植物観察会:蘇刈集落内

【講師】鈴木英治(鹿児島大学国際島嶼教育研究センター)

鵜川信(鹿児島大学農学部)

【申し込み方法】

申込方法:webまたはメールでお申し込みください。

web:令和5年11月12日(日)龍郷町秋名・幾里集落

https://forms.gle/8piK6JNcgPKBagxt9

令和5年11月18日(土)大和村フォレストポリス

https://forms.gle/Qwf2FAVnV66tk92z5

令和5年11月19日(日)瀬戸内町蘇刈集落

https://forms.gle/mn5XNopgQAAm9PwKA

メールアドレス:kankyogaku@kuas.kagoshima-u.ac.jp

①氏名、②メールアドレスを上記メールアドレスにお送りください。

【申し込み〆切】

令和5年11月12日龍郷町秋名・幾里集落 : 令和5年11月9日(木)

令和5年11月18日大和村フォレストポリス : 令和5年11月16日(木)

令和5年11月19日瀬戸内町蘇刈集落 : 令和5年11月16日(木)

【参加費】無料(ただし、先着20名様まで)

【その他】

*ご連絡いただいた個人情報は、鹿児島大学鹿児島環境学研究会および鹿児島大学国際島嶼教育研究センターが提供するサービスの円滑な提供および運営のために利用し、第三者に提供することはございません。

令和5年度ミッション実現戦略分プロジェクト主催シンポジウム「奄美群島周辺における自然環境保全とブルーエコノミー」が開催されます

令和4年に始まった鹿児島大学の本プロジェクトでは、奄美群島を中心に、

主に国際島嶼教育研究センターが「生物と文化の多様性保全」を探究し、理工学研究科地域コトづくりセンターが「地域創生」を検証しています。

このたび、この2年間に実施してきた研究成果として奄美群島周辺における「自然環境の保全」と「ブルーエコノミー」を中心に報告するシンポジウムが開催されます。

鹿児島環境学プロジェクトワーキンググループの

鵜川信准教授、藤田志歩准教授、鈴木英治特任教授も登壇されます。

オンライン参加もありますので、ぜひご参加ください。

日 時:令和5年10月1日(日) 13:00~17:00

会 場:鹿児島大学国際島嶼教育研究センター 奄美分室

(奄美市名瀬港町15-1 紬会館6階)

オンライン:ZOOM

参加は無料になります。事前の申込が必要です。

お申し込み期限:令和5年9月25日(月)

ポスターに記載のQRコードまたは下記のメールアドレスからお申し込みください。

【お問い合せ】

鹿児島大学国際島嶼教育研究センター奄美分室

電話:0997-69-4852

メール:amamist@cpi.kagoshima-u.ac.jp

電子書籍「屋久島・奄美発 世界自然遺産の里と環境文化」を発行しました!

鹿児島大学鹿児島環境学研究会では、このたび、公益財団法人屋久島環境文化財団との共同編集により、電子書籍「屋久島・奄美発 世界自然遺産の里と環境文化」を発行しました。

この本では、2021 年7 月に奄美・沖縄が世界自然遺産に登録され、さらに2023年12月に屋久島が登録30 周年を迎える機会をとらえ、両地域共通のキーワードである「環境文化」と、それを体験し学べるフィールドとしての里(集落)にスポットをあてました。

里(集落)については,両地域で「里のエコツアー」を積極的に進めるために組織された「屋久島里めぐり推進協議会」と「奄美・屋久島まち歩き連絡協議会」のご協力を得て、実際に里のエコツアーを体験できる集落の、みどころやモデルコースなどを紹介しています。

両地域のこれからの発展を担う若い世代の皆さんに読んでほしいこと、そして現地でのエコツアーなどの場面に使ってもらいたいことから、無料の電子書籍・電子ブックとして発行しました。

このホームページでは、電子ブック・PDFで簡単にご覧いただけます。

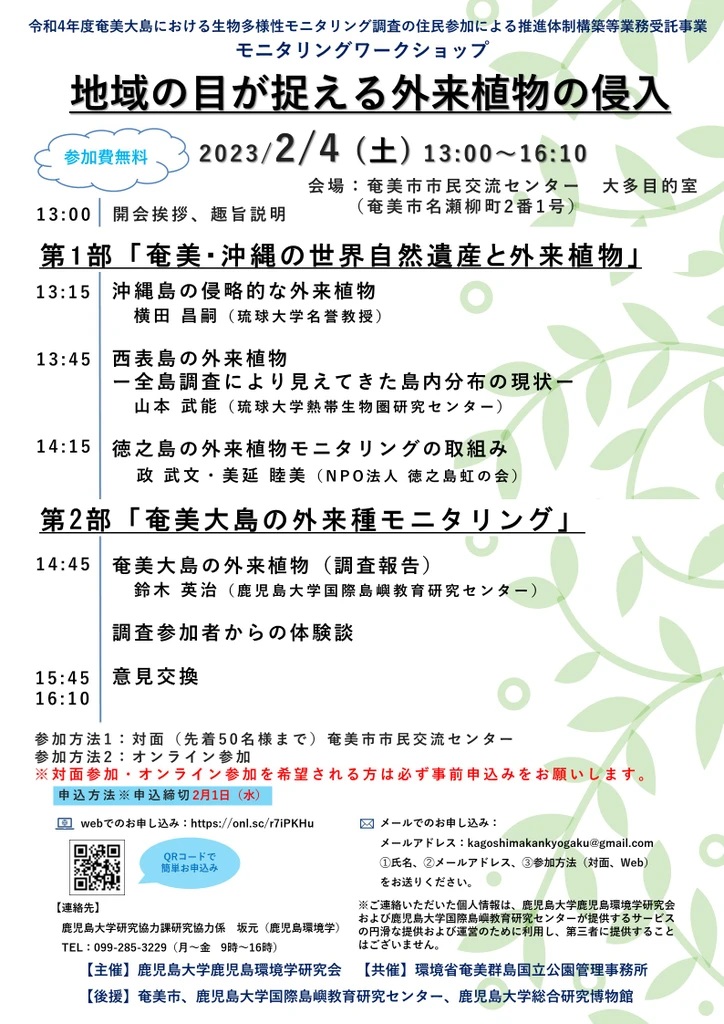

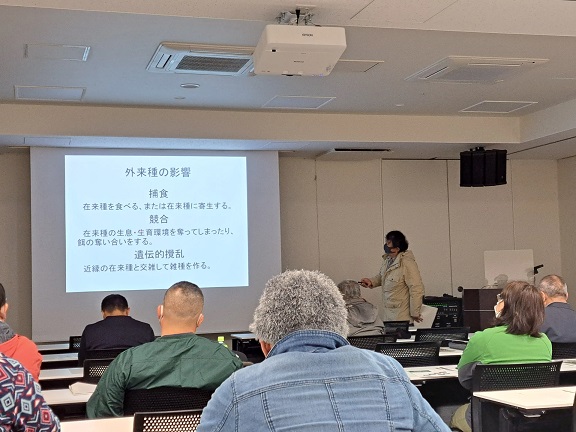

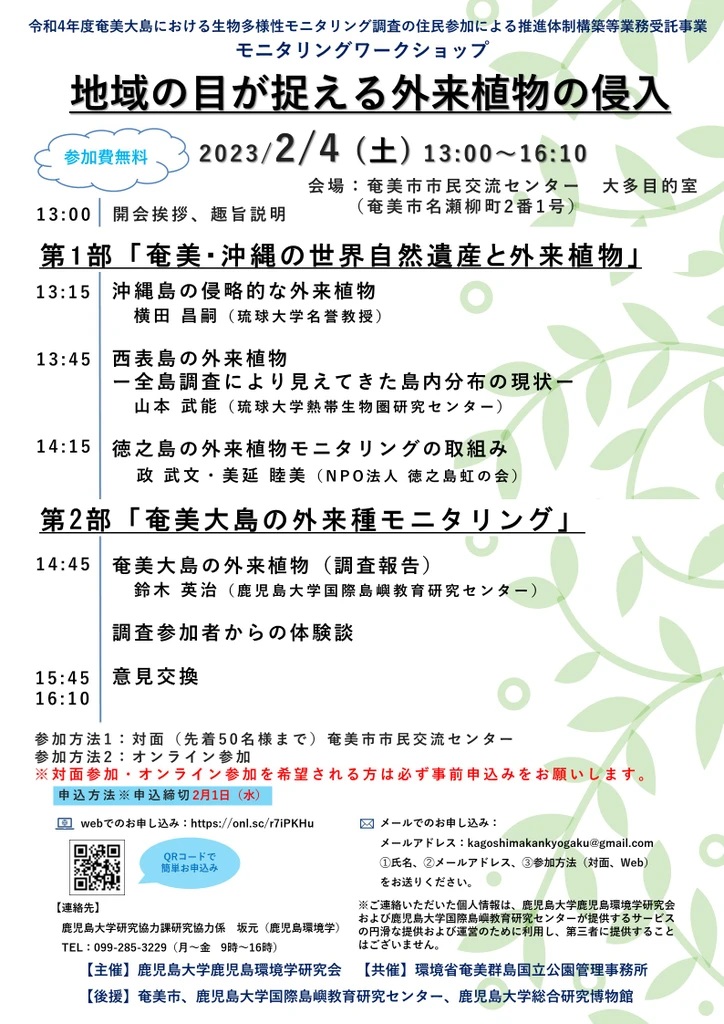

2023年2月4日(土)外来植物モニタリングワークショップ「地域の目が捉える外来植物の侵入」を開催しました。

外来植物モニタリングワークショップを奄美市市民交流センターにて開催しました。

対面・オンラインで約30人の参加があり、奄美・沖縄で外来植物対策に関わる3人の方よりご講演いただきました。その後、昨年10月に開催した外来植物モニタリング講習会後の調査報告、調査参加者からの体験談、意見交換会を行いました。

2023年2月4日(土)外来植物モニタリングワークショップ「地域の目が捉える外来植物の侵入」を開催します。

奄美・沖縄で外来植物対策に関わる3人の方よりご講演いただきます。その後、昨年10月に開催した外来植物モニタリング講習会後の調査報告、調査参加者からの体験談、意見交換会を行います。

ぜひお申し込みの上、ご参加ください。

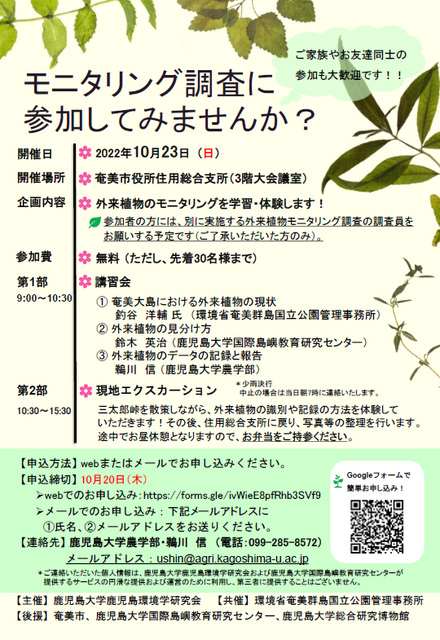

2022年10月23日(日)

奄美の外来植物モニタリング講習会を開催しました。

奄美の外来植物モニタリング講習会を奄美市役所住用総合支所にて開催しました。

対面で約30人の参加があり、外来植物の現状や外来植物の見分け方等について説明する講習会を行いました。その後、現地エクスカーションとして、三太郎峠を散策しながら実際に調査を体験していただきました。最後は講習会会場に戻って、データ整理や報告の方法を学習しました。

参加者の皆さんには、この後2ヶ月間程度実施する外来植物モニタリング調査に調査員として参加していただくためのご案内を実施しました。その調査結果の報告会を兼ねたモニタリングワークショップを今年度中に開催する予定です。

★講習会に出席されなかった方も下記リンクより、ぜひご参加ください。

2022年10月23日(日)

奄美の外来植物モニタリング講習会を開催します。

奄美市役所住用総合支所にて 、奄美大島における外来植物の現状や外来植物の見分け方等について説明する講習会を行います。その後、現地エクスカーションとして、三太郎峠を散策しながら実際に調査を体験していただき、最後は講習会場に戻って、データ整理や報告の方法を学びます。

参加者の方には、別に実施する、外来植物モニタリング調査の調査員をお願いする予定です(ご了承いただいた方のみ)。

奄美大島における外来植物の現状を知っていただき、世界自然遺産の島・奄美大島の自然を守っていくためのモニタリングについて、地域の皆さんと考えていきます。

ぜひお申し込みの上、ご参加ください。

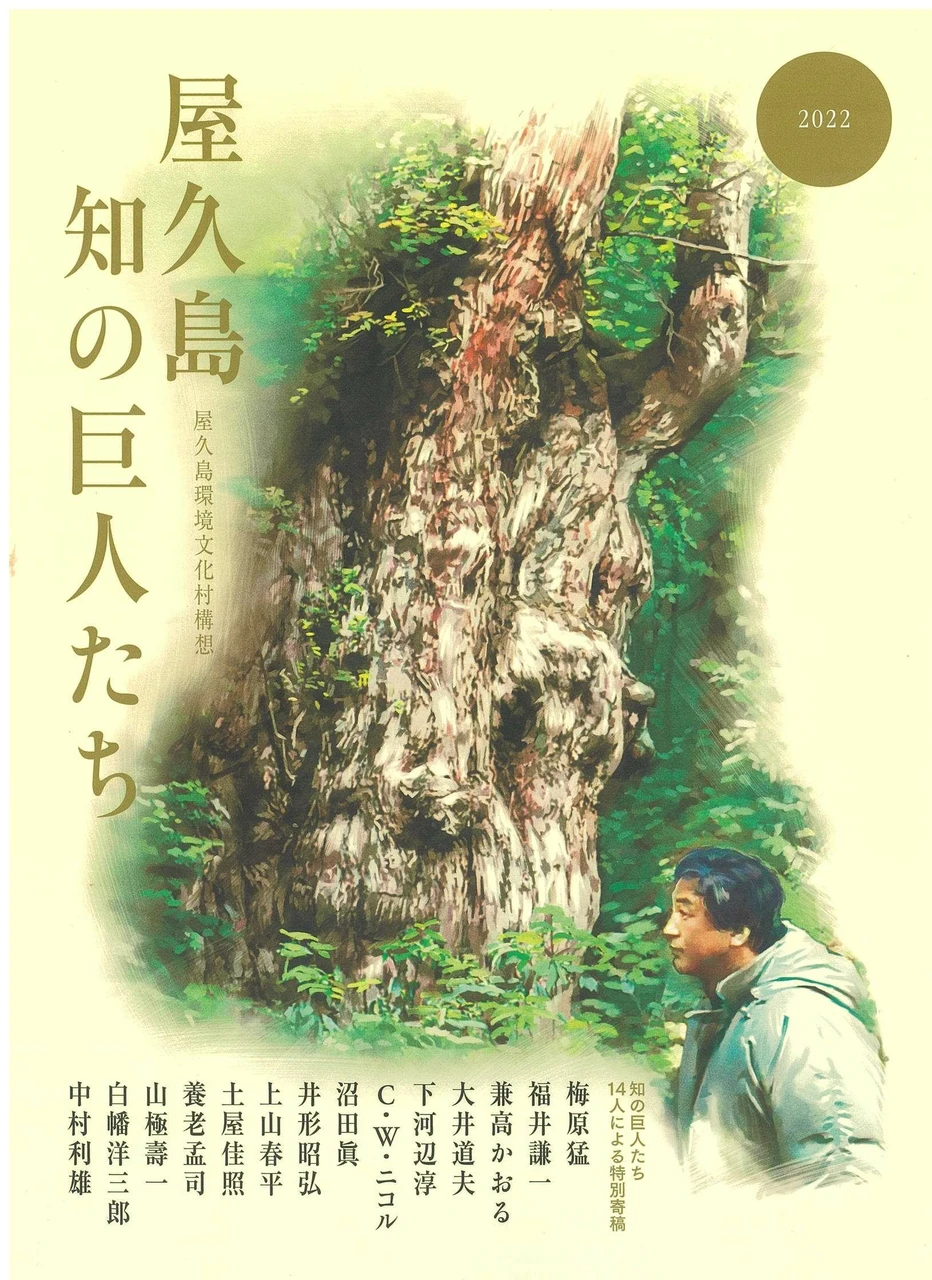

公益財団法人 屋久島環境文化財団が、 『屋久島 知の巨人たち』を発行

屋久島は1993年、日本初の世界自然遺産に登録され、来年、登録30周年を迎えます。 そのきっかけとなったのが、1991年、日本を代表する知識人、文化人が集まって開かれた屋久島環境文化懇談会です。

当時この懇談会に参加した知の巨人たち10人 、そして現代の知性4人が屋久島に寄せたコメント、屋久島の偉大な自然、そのもとで営まれる里の暮らしの写真集、屋久島に関するデータ が掲載された本『屋久島 知の巨人たち』 が、公益財団法人屋久島環境文化財団の企画監修により発行されました。

なお、この本は、(公財)屋久島環境文化財団、(一財)地球産業文化研究所、南日本放送(MBC)の協働事業としてつくられ、屋久島を拠点に活動している出版社 Kilty BOOKSが編集・販売しています。

サイズ : A4変形(287mm×210mm)

100ページ、並製本、無線綴じ

ISBN 978-4-9910792-5-2

発行日 2022年6月30日

定価 1,400円(税別)

(鹿児島環境学プロジェクトワーキンググループメンバーである小野寺浩氏、岩田治郎氏、深港恭子氏が制作に関わりました。)

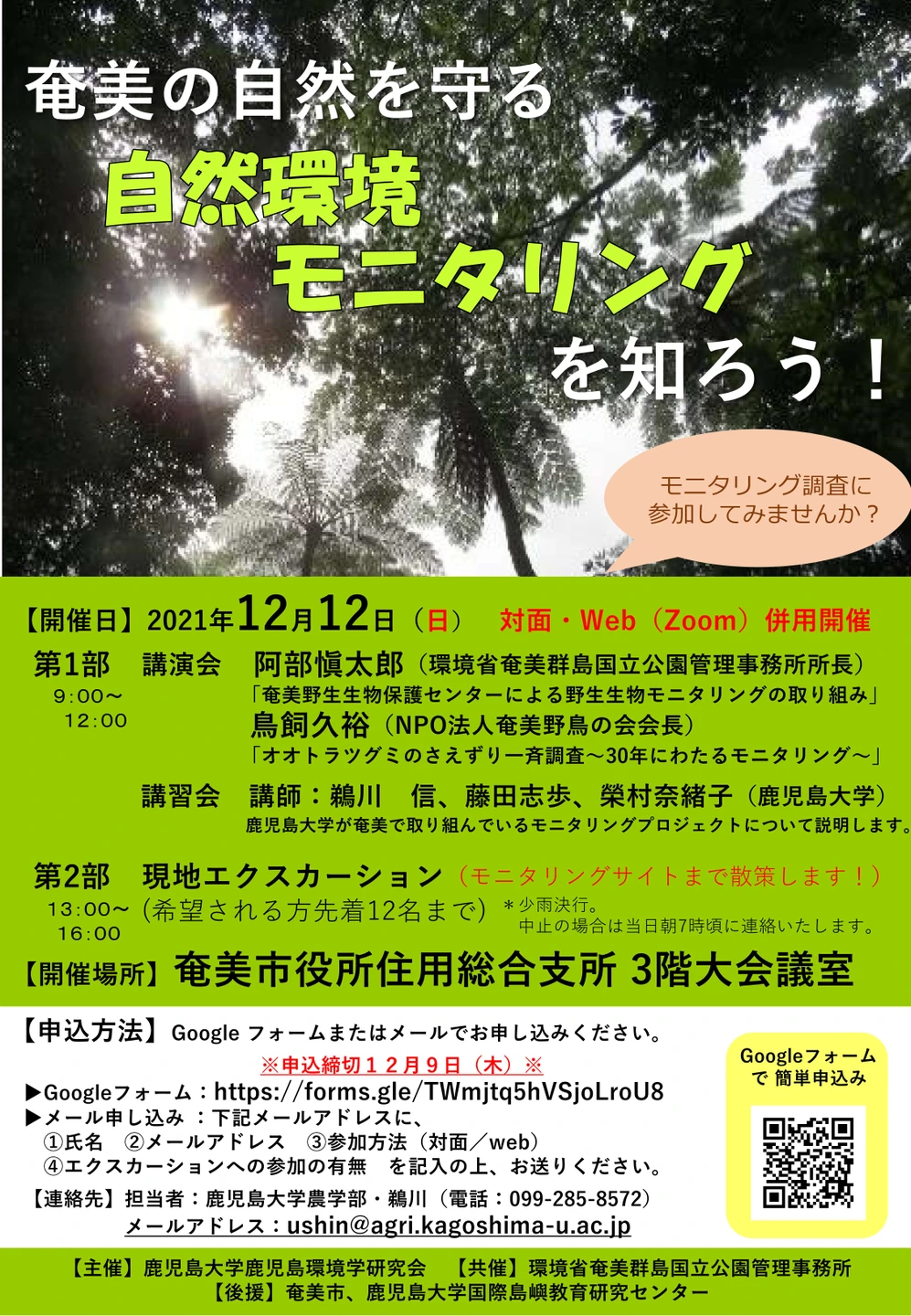

2021年12月12日(日)

“奄美の自然を守る「自然環境モニタリング」を知ろう!”を開催しました。

”奄美の自然を守る「自然環境モニタリング」を知ろう!”を奄美市役所住用総合支所にて開催しました。

WEBと対面で、33人の参加があり、 環境省奄美群島国立公園管理事務所・阿部愼太郎所長 による野生生物モニタリングの活動についての講演や、NPO法人奄美野鳥の会・鳥飼久裕会長によるオオトラツグミの一斉調査についての講演、鹿児島大学が奄美で取り組むモニタリングプロジェクトの説明などを行いしました。

これまでの”探す・見る・聞く”のモニタリングの現状や、気象観測装置・赤外線カメラ・自動録音装置とICTを利用した新たなモニタリング活動への理解を深めてもらい、今後、奄美地域の方々と共に、①楽しい ②利益の出る ③簡単な 持続的モニタリング活動を行うためには、 どのようなことが必要かを話し合いました。

午後からは、 事前に募った希望者の方々と共に、住用町役勝川周辺の森林に設置したモニタリングサイトの散策をしました。

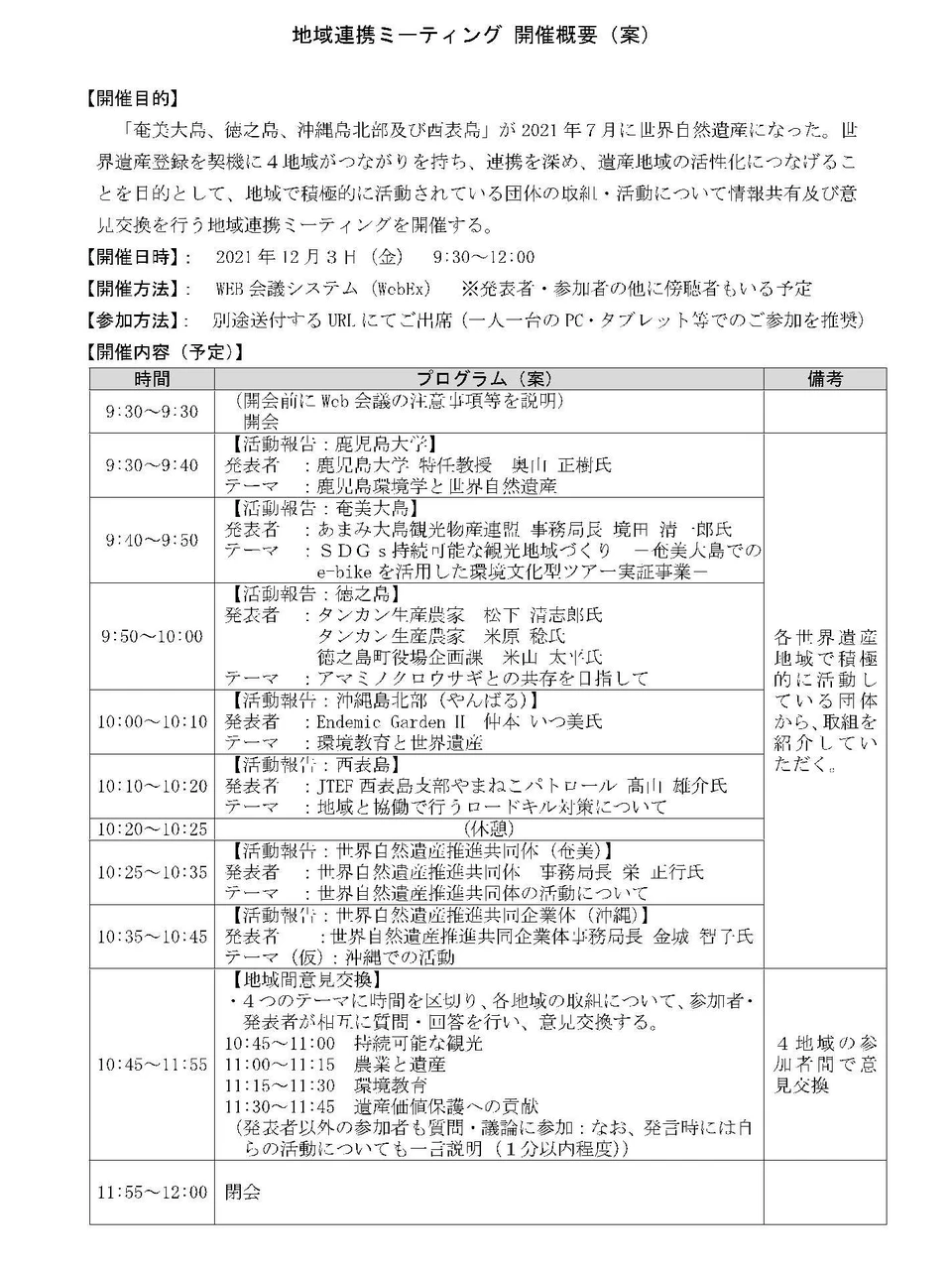

2021年12月3日(金)

『奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島世界自然遺産地域連携ミーティング』に登壇しました。

環境省主催『奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島世界自然遺産地域連携ミーティング』がオンライン開催されました。

このミーティングは、世界遺産登録を機に地域がつながりを持ち、連携を深め、遺産地域の活性化につなげることを目的 にしており、各地域で活動されている自然、観光、農業等の関係団体、個人の方々約40人が参加し、約50人の視聴がありました。

本研究会からは、奥山正樹特任教授が登壇し鹿児島環境学プロジェクトの取り組みを報告しました。また、各地域の7つの団体からそれぞれの活動報告があり、その後、意見交換が行われました。

奄美大島からは、あまみ大島観光物産連盟の境田清一郎事務局長がe-bikeを活用した環境文化型ツアーの実証事業について報告し、アマミノクロウサギなどを観察するナイトツアーへの活用を提案しました。

徳之島からは、タンカン生産農家の松下清志郎さん、米原稔さん、徳之島町役場企画課の米山太平さんが登壇し、アマミノクロウサギによるタンカンの食害とその対策を紹介しながら、クロウサギとの共存について報告。食害問題の解決に向け、クロウサギの生態を学び、柵設置などを体験する有料エコツアーを開催し、好評だったとする一方、サトウキビ被害は増えているということでした。

沖縄島北部からは 、Endemic Garden H の仲本いつ美さんが、事前学習・集落民泊・外来種防除体験などを組み合わせた環境プログラムを紹介しました。

西表島からは、JTEF西表島支部やまねこパトロールの髙山雄介さんが、イリオモテヤマネコの交通事故防止を目的とした地域協働で行う夜間パトロールと交通調査について報告し、夜間の地元車両が多いことから、島民への普及啓発のため、シンポジウムや子どもたちへの出前授業、冊子配布などを行い、その成果もあり、年々速度は低下傾向にあるということでした。

このほか奄美群島の世界自然遺産推進共同体、沖縄県の世界自然遺産推進共同企業体からの活動報告もあり、 地域間意見交換では、「活動報告が参考になった」「個別の活動を観光客や地元住民にどう伝えていくか」「規制ルールが増えており、そればかりだとネガティブになるので、伝え方が難しい」「これまで研究として取り組んできたモニタリング調査を、持続可能なように地域住民と連携して一緒にできないか」などの意見や悩みが挙がり、関連団体からアドバイスなどがありました。

南方新社より『奄美のノネコ -猫の問いかけ-』を出版しました。

鹿児島環境学研究会が2015年から取り組んできた奄美のノネコ問題について、本格的な対策実施までを環境省、鹿児島県、地元市町村及び市民団体の協力により、各自の立場から詳述してもらいました。対話と協働を重ねながら、立場や価値観の違いを越えて世界的にも注目される取り組みを進める様子や、希少種保護を目的とした国内各地の「ネコ」対策、ニュージーランドなど海外におけるノネコ対策の現状についても紹介しています。(2019/3/31)

※詳しくは出版社HPをご覧下さい。

南方新社HP

★長野県環境保全研究所 の情報誌「みどりのこえ」最新号に書評が掲載されました。下記リンクよりご覧下さい。

【Books案内】『奄美のノネコ』鹿児島大学鹿児島環境学研究会編