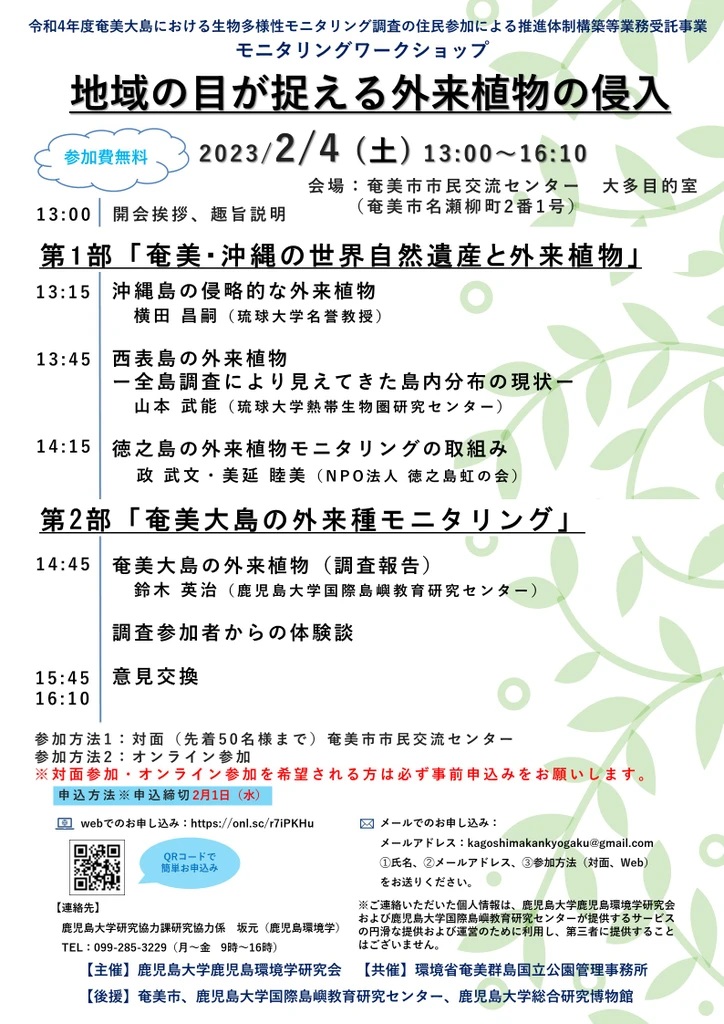

鹿児島環境学研究会では、奄美大島で植物相モニタリングに係る講習会と植物観察会を3か所にて開催いたしますのでお知らせいたします。ぜひお申し込みの上、ご参加ください。

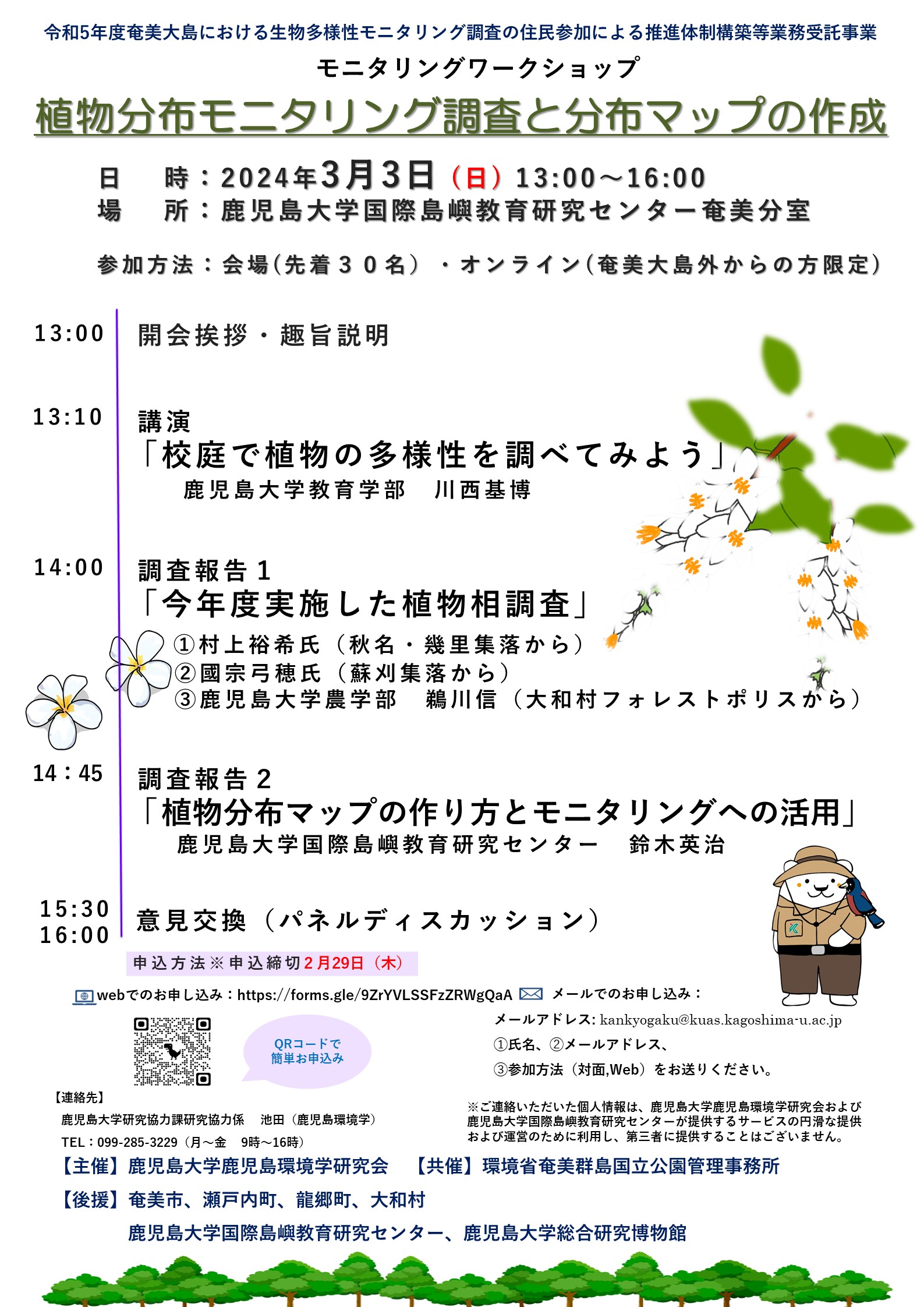

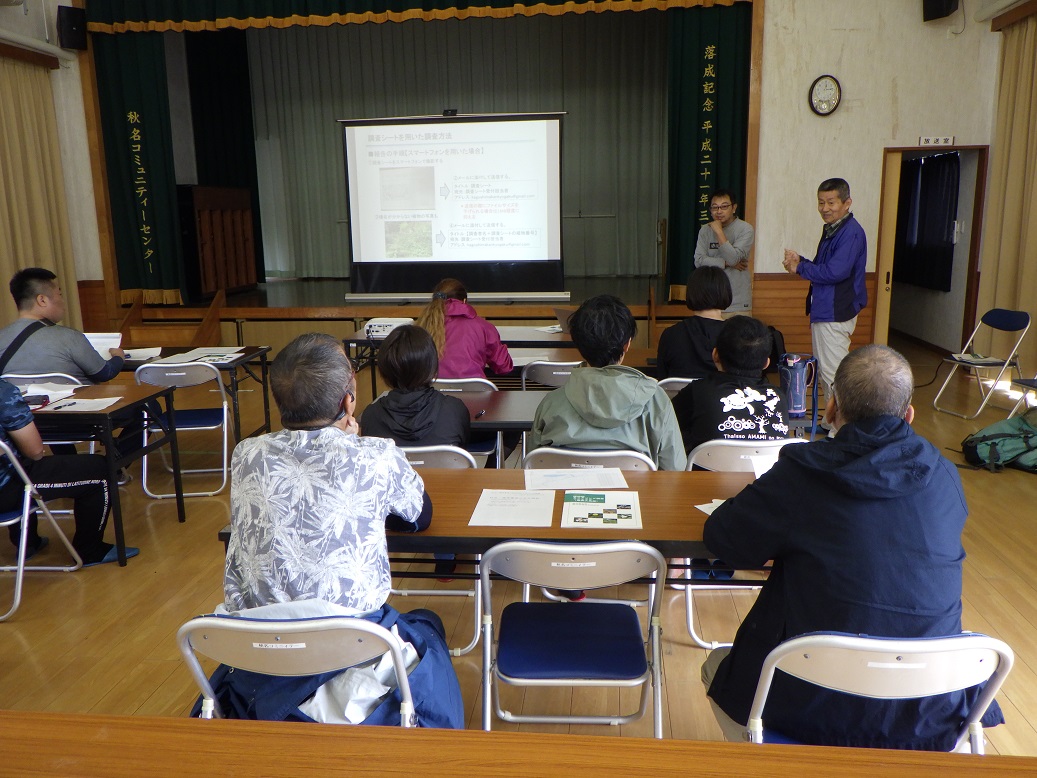

奄美大島では、保全すべき固有の植物が生息する一方、外来植物の侵入も確認されており、その両方を含む植物相の変化をモニタリングする必要があります。奄美大島全域を対象に、これを専門家のみで実施することは難しく、一般市民の方々の協力が必要不可欠です。そのため、将来にわたるモニタリングを鑑み、奄美大島在住の方々に、奄美群島での植物相モニタリングの実際を知っていただき、植物相モニタリングの必要性について理解を深めていただくため、講習会と植物観察会を開催いたします。

【日時】

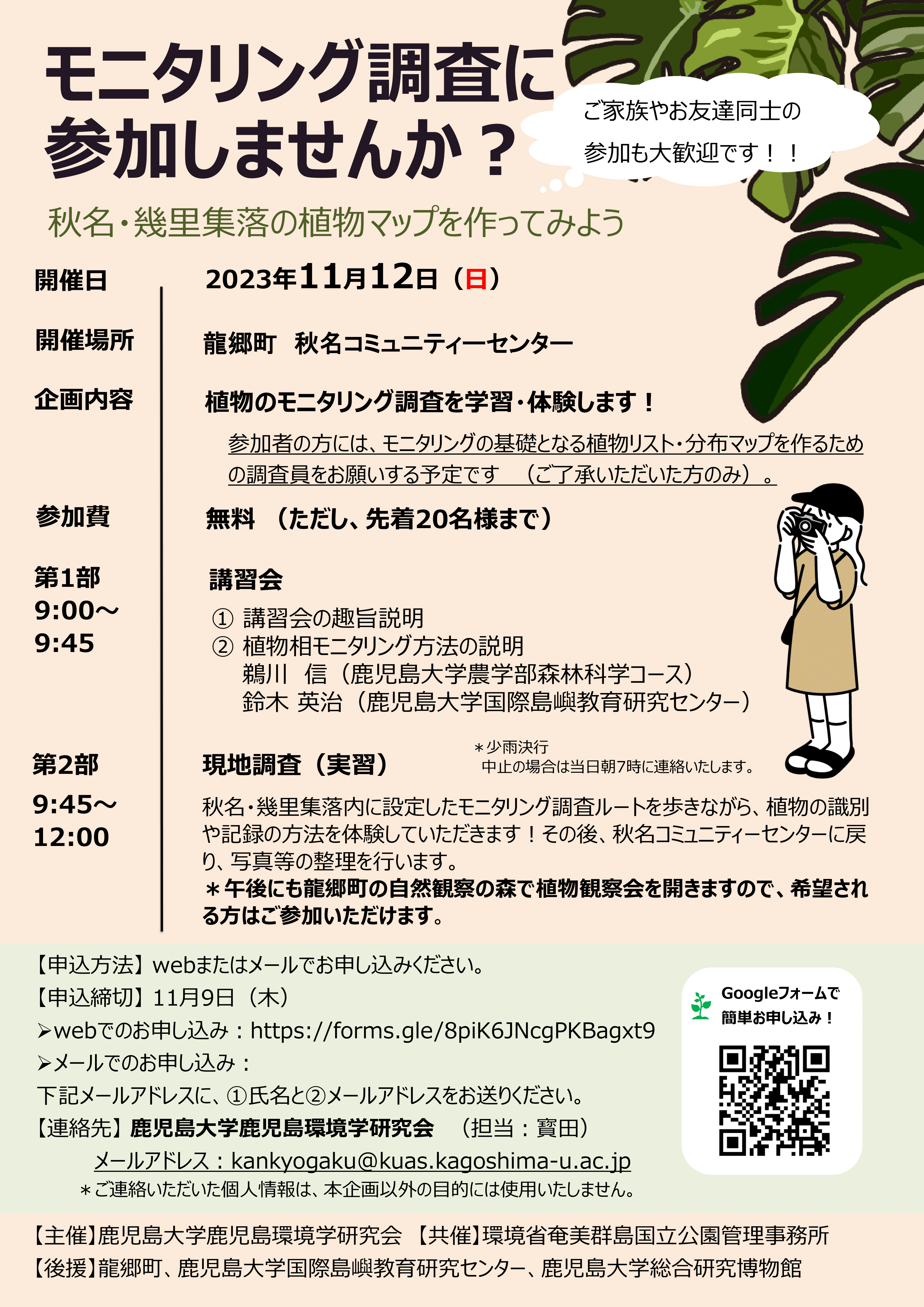

■龍郷町秋名・幾里集落

令和5年11月12日(日) 午前9時~12時

■大和村フォレストポリス

令和5年11月18日(土) 午前9時~12時

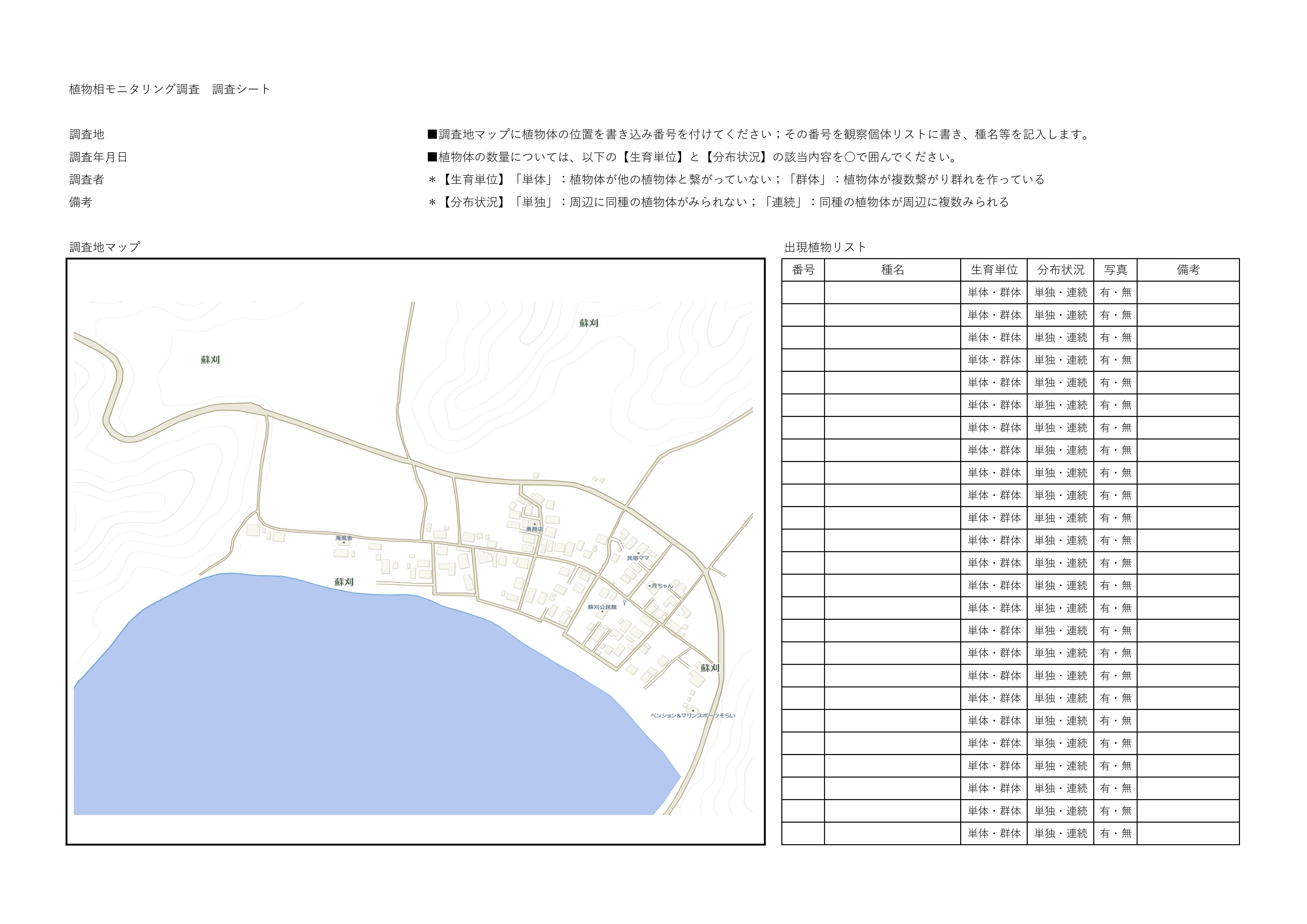

■瀬戸内町蘇刈集落

令和5年11月19日(日) 午後1時~4時

【場所】

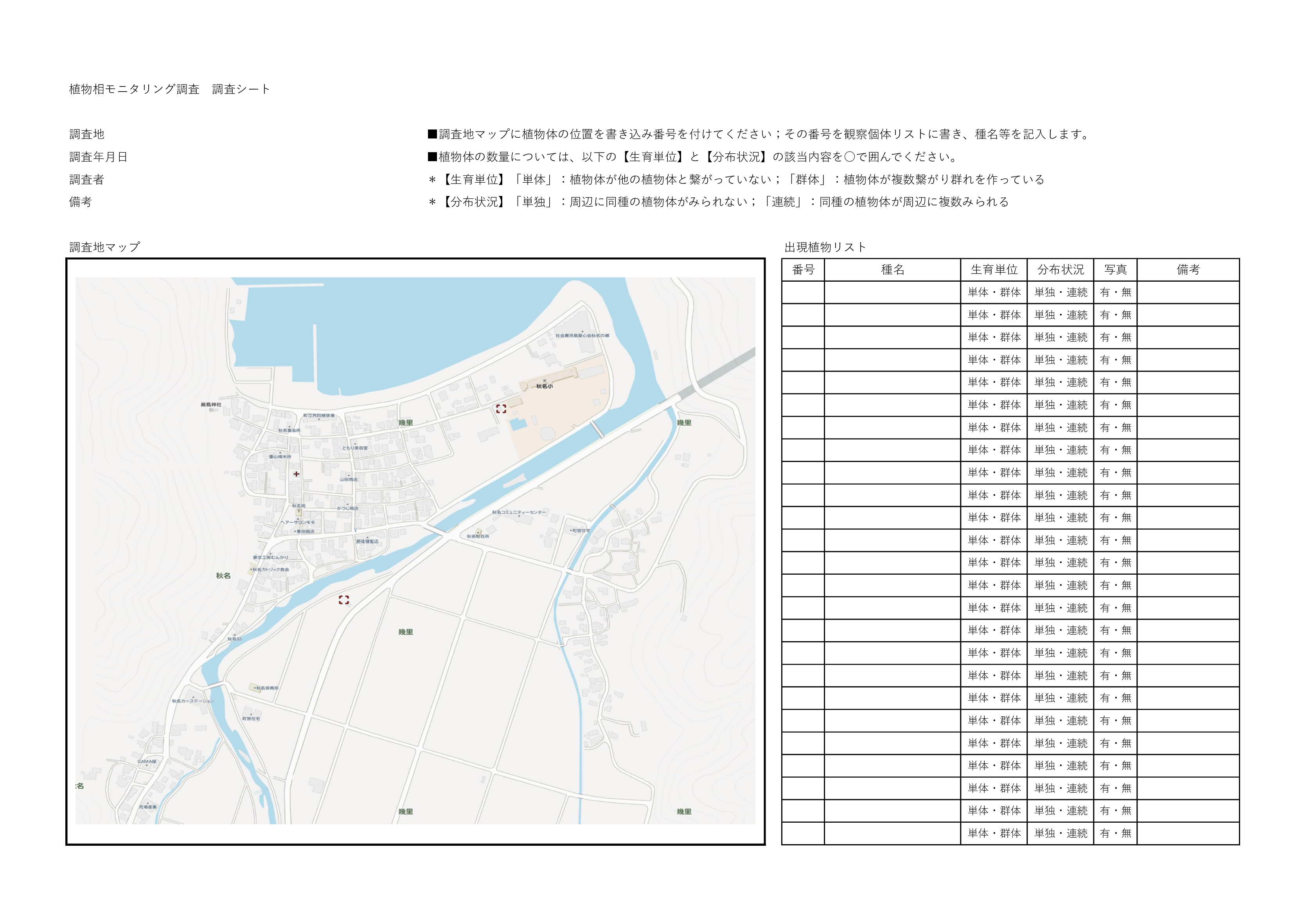

■龍郷町秋名・幾里集落

講習会:龍郷町 秋名コミュニティーセンター(鹿児島県大島郡龍郷町幾里421-1)

植物観察会:秋名・幾里集落内

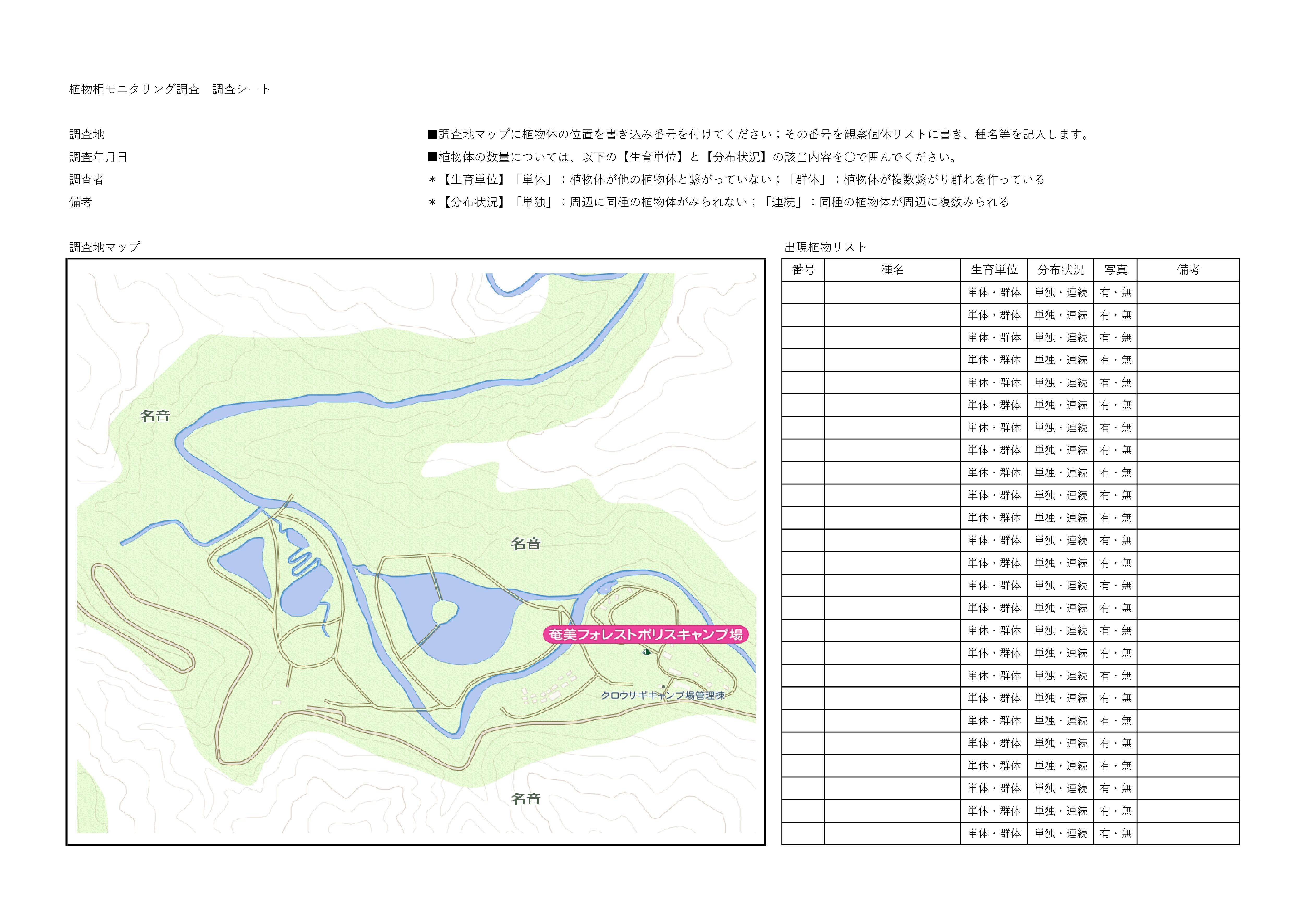

■大和村フォレストポリス

講習会:大和村奄美フォレストポリス・キャンプ場内バンガロー(鹿児島県大島郡大和村大字名音1476)

植物観察会:フォレストポリス内

■瀬戸内町蘇刈集落

講習会:瀬戸内町蘇刈集落公民館(鹿児島県大島郡瀬戸内町蘇刈447)

植物観察会:蘇刈集落内

【講師】鈴木英治(鹿児島大学国際島嶼教育研究センター)

鵜川信(鹿児島大学農学部)

【申し込み方法】

申込方法:webまたはメールでお申し込みください。

web:令和5年11月12日(日)龍郷町秋名・幾里集落

https://forms.gle/8piK6JNcgPKBagxt9

令和5年11月18日(土)大和村フォレストポリス

https://forms.gle/Qwf2FAVnV66tk92z5

令和5年11月19日(日)瀬戸内町蘇刈集落

https://forms.gle/mn5XNopgQAAm9PwKA

メールアドレス:kankyogaku@kuas.kagoshima-u.ac.jp

①氏名、②メールアドレスを上記メールアドレスにお送りください。

【申し込み〆切】

令和5年11月12日龍郷町秋名・幾里集落 : 令和5年11月9日(木)

令和5年11月18日大和村フォレストポリス : 令和5年11月16日(木)

令和5年11月19日瀬戸内町蘇刈集落 : 令和5年11月16日(木)

【参加費】無料(ただし、先着20名様まで)

【その他】

*ご連絡いただいた個人情報は、鹿児島大学鹿児島環境学研究会および鹿児島大学国際島嶼教育研究センターが提供するサービスの円滑な提供および運営のために利用し、第三者に提供することはございません。